Era el periodista total, el contertulio perfecto, el polemista brillante. Por las venas no le corría sangre, sino tinta fresca de las rotativas. Yo creo que no se alimentaba de comida –siempre delgado, elegante, espigado–, sino de las noticias que analizaba con la inteligencia de quien lo ha visto todo, lo ha oído todo, lo sabe todo, no de la actualidad, sino de la condición humana.

En efecto, César Alonso de los Ríos (Osorno, Palencia, 1936 - Madrid, 2018) encerraba en sí la memoria viva del franquismo, la Transición y lo que vino después y condujo a nuestros días. Militó en el Partido Comunista. Estuvo en la cárcel. Hablaba de Carrillo y de Semprún –a quien a veces llamaba Federico Sánchez– como quien habla de viejos amigos. Había que escucharle contar cómo se organizó la rueda de prensa de Carrillo en Madrid, allá por el 76, con peluquín y todo. Se distanció de la izquierda cuando el GAL y la corrupción de los 90. Entre 1983 y 1987, había sido asesor de Javier Solana cuando fue ministro de Cultura con Felipe González.

Pasó de la izquierda militante al pensamiento conservador, si es que alguna de esas dos etiquetas se le podían aplicar a un humanista como él. Creo que las desbordaba con esa independencia que lo hacía estallar ante los tópicos, los lugares comunes y las estupideces. Sin embargo, a menudo la explosión era, más bien, un disparo certero al corazón de un argumento que dejaba una ironía humeante desde esa media sonrisa tan suya. Era inteligentísimo.

Gozó del reconocimiento de muchos por su magistral obra periodística en Triunfo, en La Calle, en El Independiente, en El Sol, en Cambio 16 o El Viejo Topo. Conocía a todos los redactores, a todos los directores, a todo el periodismo de España. Desde esos dos metros, contemplaba más de cincuenta años de profesión con la altura que dan el tiempo y la experiencia. Era un manantial inagotable de anécdotas cargadas de profundidad y de historias que ya presagiaban el futuro. He aquí algo que no le perdonaron: tenía la suficiente honradez intelectual para diferenciar entre la evolución intelectual –decía: "Puedes tenerla, ¿cómo no?, pero has de explicarla"– y la traición acomodaticia. Su libro Yo tenía un camarada. El pasado franquista de los maestros de la izquierda (Áltera, 2007) es un acta de acusación contra toda una generación de intelectuales que cambiaron el correaje y la camisa azul por la chaqueta de pana. Insisto: no denunciaba el cambio, sino la impostura. Le sobraban coraje y honestidad, dos valores que, por desgracia, cotizan a la baja en la España de nuestro tiempo.

Sin embargo, sería un error y una injusticia limitar su figura a la política nacional. César citaba lo mismo Le Monde que el New York Times. Cuando llegó el discurso sobre la globalización, internet y las redes sociales, él ya estaba de vuelta de haber presenciado la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam, el nacimiento de las Comunidades Europeas, la Marcha Verde, la entrada en la OTAN… Él era la prueba definitiva de que no sabe más quien recibe más información, sino quién es capaz de comprender, relacionar, analizar. Solía decir a la salida de las tertulias en la tele: "Todos podemos tener una opinión, pero lo importante en el análisis es acertar". Recuerdo cómo conversábamos sobre el zapaterismo. Él ya anunciaba a qué nos terminaría conduciendo. Tengo que admitir que acertó en todo.

Quien quiera comprobarlo, puede regresar a las páginas de Si España cae… Asalto nacionalista al Estado (Espasa, 1994), donde ya advertía de la necesidad de recuperar la idea de nación, o al lucidísimo La izquierda y la nación. Una traición políticamente incorrecta (Planeta, 1999), donde denunciaba, por ejemplo, que el PSC era un caballo de Troya. Si uno lee ahora Yo digo España. Contra la disolución nacional alentada por la izquierda (Libros Libres, 2006), despierta escalofríos ver cómo predijo muchas de las cosas que hoy estamos viviendo.

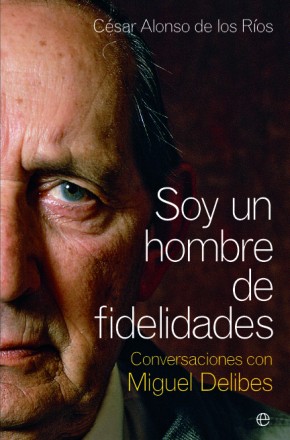

Era un conversador fabuloso. Ahí están, por ejemplo, Soy un hombre de fidelidades. Conversaciones con Miguel Delibes (La Esfera de los Libros, 2010) y Esta gran nación, el libro de conversaciones con Jaime Mayor Oreja (Libros Libres, 2007). Contaba anécdotas divertidísimas y tenía un sentido del humor extraordinario. Podía mantener una conversación en broma sin inmutarse, haciendo creer a su interlocutor que hablaba muy en serio.

Últimamente, charlábamos de vez en cuando. Yo lo echaba mucho de menos en los periódicos, en las tertulias. Siempre tenía un comentario incisivo, una observación aguda, una advertencia que, al poco tiempo, los hechos confirmaban. A veces, me dejaba un gusto de tristeza al despedirse.

Se ha ido cuando España más necesita a hombres como él. Decía que el mayor milagro que había obrado Dios era la conversión de un tío suyo ateo. Hoy rezo para que el Creador, el Señor de la Vida, lo acoja en su seno, donde todas las inquietudes, todas las preguntas, todos los deseos quedan satisfechos y colmados.