Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Albania era el mayor crisol religioso de toda Europa. En su muy reducido territorio (Albania es incluso más pequeña que Galicia) coexistían tres religiones distintas: el islam, el cristianismo ortodoxo y el catolicismo. Era un país rural, religioso y de tradiciones centenarias.

Albania fue el lugar balcánico donde más raíces habían echado el Imperio Otomano y la fe islámica. El 70% de la población era musulmana, el 20% cristiana ortodoxa y el 10% católica. Pero todo iba a cambiar radicalmente en el curso de unos pocos años.

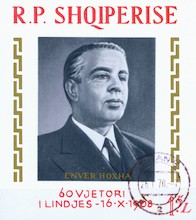

El Partido Comunista, liderado por el joven partisano Enver Hoxha, se hizo con el poder en noviembre de 1944. Hoxha, a diferencia de otros próceres comunistas del Este, no era un triste burócrata que hubiera esperado su momento en alguna covachuela perdida de Moscú. Nada de eso: era un hombre de acción que se había echado al monte fusil al hombro acaudillando partidas de guerrilleros durante las ocupaciones nazi y fascista. Eso le había convertido en un personaje muy popular entre los albaneses de toda condición. Al terminar la guerra era quizá el mejor situado de entre todos sus compatriotas para reconstruir Albania.

Hoxha, sin embargo, era algo más que un simple guerrillero. Durante la guerra, aparte de fotografiarse vestido de partisano en medio del campo, había fundado el Partido Comunista y se había revelado como un consumado organizador. Tras la liberación convocó unas elecciones a las que sólo concurrió un partido, el suyo, que obtuvo, como era de esperar, una mayoría aplastante. A partir de ahí se convirtió no ya en el hombre fuerte, sino en el único hombre de Albania. Hasta su muerte en 1985, todo pasaría por sus manos.

Albania tenía la peculiaridad de ser extremadamente pequeña y de estar apartada de casi todo. Era el país idóneo para hacer experimentos. Hoxha, que años antes había declarado su fe inquebrantable en el marxismo-leninismo y en la figura providencial de Stalin, sería el encargado de realizarlos. Lo primero que hizo fue decretar una reforma agraria radical, que se cifraba en la expropiación forzosa y sin compensación de todas las propiedades. Aquello, por muy radical que les pareciese a los extranjeros, era sólo la antesala de lo que habría de venir.

Hoxha, musulmán de nacimiento, había apostatado y consideraba el ateísmo una religión; su obligación era imponérsela a todo el mundo. Así, quiso que la suya fuera la experiencia de todo el país, que se convertiría en el primer Estado oficialmente ateo.

El problema era que, como ya dije, Albania era multiconfesional. No bastaba, como había sucedido en otros lugares, con someter a la religión local: el comunismo albanés tenía que eliminar tres confesiones y, lo que era aún más ambicioso, conseguir que sus compatriotas se olvidasen para siempre de ellas.

La primera víctima fue la Iglesia Católica, a la que consideraba un elemento extranjero. En 1946 los católicos no albaneses –casi todos italianos– fueron expulsados del país. Las iglesias y los monasterios fueron clausurados por ley y su obra social (escuelas, comedores, casas de acogida...), nacionalizada. En el lapso de unos meses el catolicismo desapareció de Albania tras dos milenios de presencia ininterrumpida. Celebrar cultos era ilegal, y quienes se atreviesen a hacerlo enfrentaban penas de cárcel.

La persecución de los católicos fue implacable. Los fieles se ocultaban o apostataban en público, pero la jerarquía y los religiosos no podían hacerlo.

El arzobispo de Durazzo, Vincent Prendushi, fue detenido y condenado a trabajos forzados. Moriría poco después, probablemente a causa de las torturas a las que le sometían en el campo. El de Scutari, Gaspar Thaci, murió a manos de la policía política. Otros dos obispos fueron fusilados, junto cientos de religiosos exclaustrados a la fuerza. A mediados de 1948 la campaña anticatólica de Hoxha había alcanzado tales extremos que un respetado jurista musulmán, Mustafá Pipa, salió en defensa de los monjes franciscanos, que estaban siendo masacrados. Al régimen no le tembló la mano, terminó con lo que quedaba de la orden de San Francisco de Asís y luego ordenó la ejecución de Pipa.

Mientras los católicos caían, musulmanes y ortodoxos pensaron que, al ser el catolicismo una iglesia que obedecía a poderes extranjeros, ellos, al profesar cultos locales, quedarían más o menos a salvo si conseguían llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno comunista que les garantizase la existencia. Se equivocaban. Las órdenes de Hoxha eran determinantes. Había que "fortalecer entre los trabajadores la perspectiva materialista y científica del mundo y extender la cultura socialista entre las masas". Eso significaba que ninguna religión tenía cabida en la nueva Albania.

En 1949 el Gobierno emitió un decreto por el cual tanto los musulmanes como los cristianos ortodoxos debían jurar lealtad al Partido Comunista. Al año siguiente se aprobaron estatutos para ambas confesiones que rebajan el papel de popes e imanes al de simples administradores de la extremaunción entre los ancianos moribundos de las aldeas. Todas las escuelas fueron estatalizadas y se empezó a mirar mal a quien acudía a misa los domingos o a la mezquita los viernes. En el Partido sólo podía entrar quien demostrase un ateísmo militante, lo que se convirtió en ingrediente imprescindible para prosperar en la república popular, uno de los regímenes comunistas más cerrados del mundo.

La primera consecuencia fue que, en las ciudades, las manifestaciones religiosas desaparecieron de la vida cotidiana. Los comunistas se las veían muy felices. En 1955, una década después del asalto al poder, mostraban su convicción de que el sentimiento religioso iría muriendo por pura inercia. Pero no, la religión se resistía a morir. Se había esfumado de la superficie pero permanecía en las catacumbas, en las casas particulares donde se celebraban misas clandestinas y, sobre todo, en el medio rural. La Albania socialista no era la Arcadia prometida por los comunistas. La población pasaba hambre y privaciones, lo que, unido al angustioso control que el Partido ejercía sobre la sociedad civil, transformó las capillas y mezquitas en auténticos remansos de paz y libertad. Tal vez la religión era, como había dicho Marx, el opio del pueblo, pero en el caso albanés era un opio muy liberador para sus esclavizados habitantes.

La primera consecuencia fue que, en las ciudades, las manifestaciones religiosas desaparecieron de la vida cotidiana. Los comunistas se las veían muy felices. En 1955, una década después del asalto al poder, mostraban su convicción de que el sentimiento religioso iría muriendo por pura inercia. Pero no, la religión se resistía a morir. Se había esfumado de la superficie pero permanecía en las catacumbas, en las casas particulares donde se celebraban misas clandestinas y, sobre todo, en el medio rural. La Albania socialista no era la Arcadia prometida por los comunistas. La población pasaba hambre y privaciones, lo que, unido al angustioso control que el Partido ejercía sobre la sociedad civil, transformó las capillas y mezquitas en auténticos remansos de paz y libertad. Tal vez la religión era, como había dicho Marx, el opio del pueblo, pero en el caso albanés era un opio muy liberador para sus esclavizados habitantes.

En los años 60 Hoxha rompió con la Unión Soviética, a la que acusaba de revisionista y de traicionar la esencia de la revolución bolchevique. El líder unió los destinos del país a la China de Mao Zedong, que acababa de anunciar el comienzo de la llamada Revolución Cultural, un giro de tuerca auspiciado por el Gran Timonel que buscaba profundizar en el comunismo arrancando del cuerpo social todo rastro de la cultura tradicional. La versión albanesa de la Revolución Cultural se tradujo en la prohibición expresa de todo culto religioso.

Hoxha bautizó la iniciativa como "ateísmo de Estado". En noviembre de 1967 se prohibieron la literatura y los objetos religiosos. Tener una Biblia, un Corán, un crucifijo o un rosario era motivo de detención, proceso y, posiblemente, deportación inmediata a alguno de los muchos campos de trabajo esclavo con que Hoxha tapizó Albania, a mayor gloria del socialismo. Las iglesias y mezquitas, unas 2.000 en aquella época, fueron cerradas. Una parte fue demolida con buldózeres, otra reconvertida en museos, talleres y teatros. La catedral católica de Escutari, por ejemplo, un edificio neobizantino del siglo XIX, fue reconvertida en un pabellón deportivo. Hoxha y los líderes del partido, entre tanto, presumían en público de haber fundado el primer Estado ateo de la historia, lo que les parecía todo un logro.

El culto, que ya era algo apenas apreciable, se sumergió aún más. La oración, cualquier tipo de oración, fue puesta al margen de la ley. Los albaneses tenían la obligación de denunciar a quien vieran orar, aunque fuese en privado. Lo mismo sucedía con los bautismos o las bodas. La policía era implacable y los jueces revolucionarios no dudaban en enviar a prisión a los padres de un niño recién bautizado o a quien se negase a comer durante el Ramadán. Los albaneses ya no tenían Dios, pero sí amos, y muy temibles. El terror llevó a los padres a no transmitir sus creencias a sus hijos hasta que tuviesen cierta edad, ya que en los colegios los maestros utilizaban trampas para detectar qué niños habían recibido formación religiosa en casa.

La pesadilla terminó abruptamente en 1985, cuando Enver Hoxha murió en Tirana víctima de una isquemia cerebral. El Partido, a modo de agradecimiento, levantó una pirámide de mármol en el centro de la ciudad para acoger sus restos. Su sucesor, Ramiz Alia, abrió la mano permitiendo celebraciones religiosas en la intimidad. En 1989 la madre Teresa de Calcuta, albanesa de nacimiento, visitó el país y fue recibida por el presidente. Había mucho que perdonar y la madre Teresa fue extraordinariamente generosa. Meses después se levantaron todas las prohibiciones y las iglesias y las mezquitas pudieron abrir.

La Navidad de 1990 fue la primera que los albaneses celebraron en completa libertad en casi medio siglo. Los fieles se arremolinaban en la puerta de las pocas iglesias que habían quedado en pie o en simples explanadas presididas por una cruz. La televisión occidental mostraba a un mundo incrédulo las imágenes de un país devastado económica y moralmente. Lo primero tenía rápida solución en cuanto el capital extranjero empezase a afluir a la nueva república. Lo segundo no tanto. El nuevo Gobierno, ya purgado de los elementos comunistas, afirmaría un año después: "Hoxha destruyó el alma humana, va a costar generaciones restaurarla".

diazvillanueva.com