Si en España hay una estampa romántica, es la del cuadro del oficial carlista, con su sable y su boina roja y sus ojos enérgicos subrayados por unos mostachos o unas barbas impresionantes. Un cuadro que se ha escondido en el desván, detrás de baúles, cunas y maniquíes desarmados, o que cuelga en un salón cerrado que sólo se abre para las visitas de la casa vieja, a la que Rafael Sánchez Mazas dedicó un soneto:

Y en el umbral ese calor seguro / de invisibles abrazos familiares / que hay en la sombra de las casas viejas.

En el zaguán de esa casa habría un baúl, en cuyo fondo, entre sábanas blancas, descansaría el sable, con su vaina oscura y sus borlas con hilos rojos y amarillos, junto con un par de guantes blancos de tela gastada, la boina y un cinturón y una pistolera de cuero raído y agrietado, como la piel de un anciano. Y un día de verano, durante la siesta de los mayores, los niños jugarían con el sable en el huerto, y harían caer manzanas entre las hierbas, hasta que el grito de su madre les hiciera regresar para recibir un castigo.

Vidas que no vivimos ni viviremos, pero vidas que nos conmueven porque, por fe en un rey nunca visto, marcharon cantando a la derrota, el sacrificio y el deshonor.

Cuatro guerras civiles

Al igual otros movimientos de defensa del Antiguo Régimen, el carlismo nació como reacción al desmoronamiento de un mundo imperfecto pero que había dado un sentido a la vida de millones de personas. Llegaban los impuestos, las quintas, los billetes, los señoritos de la capital... Sería estúpido despachar el carlismo como el enfado de unos aldeanos que sólo querían seguir cultivando su campo bajo la mirada benévola de un cura y la vara suave de un noble. Había en su fuerza un espíritu más poderoso del que insuflaría una ley dinástica –y contraria a la tradición española– traída por un rey francés y que excluía a las mujeres del trono. Los legitimistas aparecen para enfrentarse a la Revolución, un monstruo que, como la Bestia de Gevaudan, mata a las personas y arrasa las cosechas. Y sólo se disuelven cuando el ferrocarril lleva a los facciosos hasta la ciudad.

De El gatopardo todos recordamos la cita del príncipe Salina: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". Pero casi nadie recuerda el discurso que pronuncia el organista Ciccio Tumeo al saber que su voto contrario a la disolución del reino de las Dos Sicilias en el reino de Saboya ha sido borrado del recuento:

Era un "súbdito fiel" y ahora soy un "asqueroso borbónico". ¡Ahora todos son saboyanos! ¡Pero a los saboyanos me los como yo con el café!

Tres guerras civiles en el siglo XIX llevan el nombre de carlistadas: 1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876. Las tres concluyeron con la derrota de la Causa. Pero en el siglo XX por fin triunfó. Cuando advino al Segunda República, por la huida de Alfonso XIII y la cobardía de sus cortesanos, los carlistas revivieron al calor de los incendios de iglesias. El PSOE y la UGT tenían sus bandas de la porra y sus espías dentro del Estado; el PCE era todavía demasiado pequeño; y sólo la Comunión disponía de cientos de guerrilleros preparados, a falta de armas, para echarse al monte como habían hecho sus abuelos. La derecha corrió a ampararse en los carlistas, los únicos que tenían el carácter preparado para las derrotas. Hasta el derrocado Alfonso reconoció la primacía de don Jaime en el Pacto de Territet.

Por fin entraron en Bilbao y Madrid

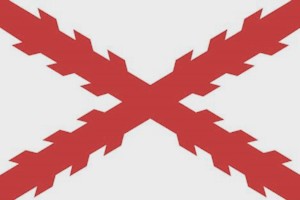

En las elecciones de 1933, los carlistas andaluces enviaron a las Cortes cuatro diputados. La pujanza de Andalucía dentro de la Comunión llevó a que el abogado sevillano Manuel Fal Conde fuese el encargado de organizar a los jóvenes carlistas en un cuerpo militar: el Requeté. Los requetés constituyeron las primeras tropas del Alzamiento y recuperaron la bandera rojigualda.

En esa guerra, los carlistas entraron en todas las ciudades que se les habían resistido en el siglo XIX: San Sebastián, Bilbao, Madrid, Barcelona... Pamplona, que había sido siempre liberal, se convirtió en la República en campamento carlista. La unidad más condecorada del bando nacional fue el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, formado por catalanes como Martín de Riquer, futuro preceptor del infante Juan Carlos. Pero no todo fueron victorias: en 1937 Fal Conde fue expulsado a Portugal por negarse a aceptar el decreto de unificación con la Falange y bajo la jefatura de Franco.

En esa guerra, los carlistas entraron en todas las ciudades que se les habían resistido en el siglo XIX: San Sebastián, Bilbao, Madrid, Barcelona... Pamplona, que había sido siempre liberal, se convirtió en la República en campamento carlista. La unidad más condecorada del bando nacional fue el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, formado por catalanes como Martín de Riquer, futuro preceptor del infante Juan Carlos. Pero no todo fueron victorias: en 1937 Fal Conde fue expulsado a Portugal por negarse a aceptar el decreto de unificación con la Falange y bajo la jefatura de Franco.

En manos de tradicionalistas cayeron numerosas diputaciones y alcaldías. Los gerifaltes de la Comunión, como el general Varela, Antonio de Oriol, Antonio de Iturmendi, el conde de Rodezno y Esteban Bilbao, se sentaron en el Consejo de Ministros, el Consejo del Reino y la presidencia de las Cortes. Sus principios políticos empaparon la legislación: catolicismo como religión oficial, representación orgánica en las Cortes y los ayuntamientos, mantenimiento de los fueros en Álava y Navarra, monarquía como forma de Estado...

Sólo faltaba el rey legítimo, aunque un sector de la Comunión aceptó al infante Juan de Borbón. Éste se puso por segunda vez la boina roja en Estoril en 1957; la primera fue en 1936, cuando trató de unirse en Somosierra a la columna de García-Escámez, formada por requetés y falangistas navarros y alaveses.

La Iglesia se aggiorna

En los años 60 el tradicionalismo recibió la serie de golpes que le hundió. El Gobierno, a fin de controlar la restauración monárquica en la rama liberal, empezó a hostigar a los carlistas. En diciembre de 1968 fueron expulsados Javier de Borbón-Parma, el pretendiente Carlos Hugo y toda la familia. En 1969 el régimen franquista prohibió la ceremonia de Montejurra. Los incidentes posteriores fueron la excusa para que los funcionarios de la dictadura cerrasen los locales carlistas. Esta estupidez supuso la desaparición de toda actividad política en los pueblos vasco-navarros; y el espacio lo llenaron en los años siguientes los nacionalistas, encabezados por el clero renegado. Unos meses después, Franco propuso a las Cortes el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como su sucesor.

Aunque para los carlistas la elección de Franco suponía una traición a sus sacrificios, este hecho no habría dañado a la Causa, ya que sus fieles llevaban más de un siglo luchando contra los usurpadores. Mucho más letales fueron el Concilio Vaticano II y la irrupción del príncipe Carlos Hugo.

¿Qué le ocurre a un movimiento político que pretende instaurar el reinado social de Jesucristo cuando la Iglesia renuncia a la confesionalidad del Estado, promueve el pluralismo y coloca a la conciencia individual sobre las órdenes del papa y los obispos? Lo mismo que a un partido monárquico cuyo rey se declarara republicano. El carlismo perdió su legitimidad. La Iglesia se pasaba al bando de la coexistencia pacífica y los guerreros eran licenciados.

De pretendiente a presidente

De pretendiente a presidente

El carlismo, refugiado en sus bases populares –de lo más honrado que ha habido en la política española, como reconoce Jon Juaristi–, tal vez habría sobrevivido –como lo ha hecho la Hermandad de San Pío X, formada por el obispo Marcel Lefebrve, pese a la excomunión dictada por Juan Pablo II– si hubiera dispuesto de un príncipe, aunque fuera un príncipe imaginario. Pero la condición de rey legítimo recayó en Carlos Hugo. Curiosamente, el franquismo trató a Carlos Hugo como francés y extranjero (aunque Franco le había recibido en 1962) y escogió como su continuador a otro Borbón, nacido en Roma y crecido en Suiza y Portugal.

A diferencia de lo que se dice de su pariente Juan Carlos, de Carlos Hugo (1930-2010) se sostiene que fue un hombre culto, que hablaba varios idiomas, que cursó estudios universitarios (de verdad), que sirvió en el Ejército en vez de ir a las Academias Militares, y que la cuestión social le preocupaba hasta el punto de ensuciarse las manos en una mina. Sin embargo, él y sus consejeros entraron en la vieja casa del carlismo con tocadiscos y kalimotxo: decidieron hacerse de izquierdas cuando el caudillo optó por la rama ilegítima. Como ha escrito el historiador José Menéndez-Manjón,

el carlismo se volvió progre e intentó adaptar lo inadaptable: Zumalacárregui y el mariscal Tito; los fueros y los más disparatados experimentos socialistas; el rezo del rosario y la asamblea con lo peorcito de la extrema izquierda.

El carlismo renunció al mutualismo (muchos de los fundadores de los primeros sindicatos que hubo en España en el siglo XIX fueron carlistas) e introdujo el socialismo autogestionario. Y como aliados políticos escogió a los comunistas, a los republicanos de izquierdas y hasta a los abertzales. En una cesión más al signo de los tiempos, los seguidores de Carlos Hugo renunciaron a la denominación de comunión en beneficio de la de partido. Carlos Hugo pasó de pretendiente a presidente. Y a los pretendientes desterrados o se les venera o se les traiciona, pero a los presidentes se les puede destituir en un congreso extraordinario en votación secreta. Claro, no es lo mismo. En los años 80, el Partido Carlista acabó integrado en Izquierda Unida.

O con el PNV o con la izquierda

En el obituario que El País dedicó a Carlos Hugo se le agradecieron los servicios prestados: "Carlos Hugo simbolizó la conversión del carlismo, una formidable fuerza política de derechas que apoyó a Franco en la Guerra Civil, en un movimiento político de izquierdas". Entre los muchos suicidios políticos que registra la historia, el del carlismo figura entre los mayores.

Los carlistas de derechas estaban igual de confusos que los otros. En 1976 una delegación de PNV se entrevistó en Francia con tres procuradores carlistas en las Cortes, dos navarros y un guipuzcoano, para plantearse la colaboración ante el futuro. Los carlistas demostraron que mantenían la tradición de repetir sus errores: estaban de acuerdo en unirse al PNV para obtener una región autónoma formada por Vascongadas y Navarra, y sólo disentían en cuanto al nombre y la bandera. ¡Igual que ocurrió en 1932 con el Estatuto de Estella! El primer caído en 1936 fue el navarro Joaquín Muruzabal, encuadrado en una columna de requetés navarros y guipuzcoanos que marchaba hacia San Sebastián, donde los peneuvistas habían roto su compromiso de sublevarse contra el Frente Popular.

En mayo de 1976, las dos escisiones de los carlistas se enfrentaron a tiros y palos en Montejurra. Hubo dos muertos y los hechos no se investigaron, porque entraron en la Ley de Amnistía.

La consecuencia de todo lo anterior fue que pueblos de mayoría carlista, y española, como Tolosa, Vic, Ondárroa, Azpeitia, Leiza, Tafalla y Durango, se convirtieron en bastiones de los separatistas y hasta de los etarras. De Ondárroa, en la guerra salieron docenas de requetés al frente; en 1978, en la misma villa fue asesinado por ETA José María Arrizabalaga, jefe de la Juventud Tradicionalista de Vizcaya.

Forman hoy el carlismo, de nuevo dividido, diversos grupos, que siguen acudiendo a sus romerías. Antes las boinas rojas y blancas cubrían todo el campo, ahora sólo queda un puñado de ellas, como si una hoz las hubiera segado junto con la cizaña. ¿Qué las mantiene? De nuevo, la promesa de un amanecer que sólo ven los leales.

¿Acaso no se llamó La Esperanza uno de los principales periódicos carlistas?