En una me encuentro con que en plena Guerra Civil alguien llama "guiris" a los extranjeros, como si las palabras no tuvieran época. Me recuerda a otra pieza literaria, de hace ya unos años, en que la muchacha alemana, en el Berlín ocupado de 1945, discutiendo con su amante americano le llama "machista". Esto se suma al error que creo haber comentado aquí en una novela sobre la División Azul en la que alguien pregunta en el frente ruso, en 1942, si hay antibióticos. Claro que no los hay, faltan años para que se sinteticen.

La otra perla pertenece a una novela policíaca que se supone situada con buena documentación en el Buenos Aires de 1950, en pleno primer gobierno de Perón, con nazis refugiados en todas partes. Pero resulta que el bien informado autor cuenta que el general arrojaba desde aviones a sus enemigos políticos, cosa que no sucedió: los vuelos de la muerte fueron creación de la última dictadura militar (1976-1982). Y lo que es peor, los arrojaba sobre un Río de la Plata con aire salobre, cuando el mar aún no ha llegado hasta Buenos Aires, puerto fluvial: el mar en el que desemboca el río se halla, hasta el día de hoy, a unos doscientos kilómetros de la capital argentina.

Tengo a gala no haber empleado en mis novelas un solo escenario en el que no haya estado. Y tampoco he escrito nada sin documentarme adecuadamente, incluso sobre los términos utilizados en cada tiempo. Por ejemplo, en la Barcelona de 1950 nadie hubiese pedido jamás una guía telefónica, sino un listín, que es lo que en verdad era, a tenor de su modesta entidad.

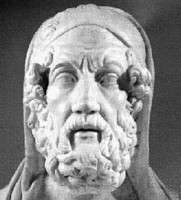

Durante años, y hasta ahora mismo, he venido sosteniendo que la historia es un género narrativo más, con los elementos propios de cualquier relato de ficción: un autor con un punto de vista y una ideología, unos personajes y un desarrollo literario. Pero en esa misma línea he defendido las obras de ficción como valiosos documentos para la historia. Baste recordar el descubrimiento de Troya por Schliemann a partir de la Ilíada homérica. El vate ciego de la antigua Grecia, o los vates diversos que lo constituyen, tenía/-n un gran sentido de la responsabilidad, un gran sentido de la verdad, de la historia, que no de la memoria, y procuraba/-n reproducir fielmente los hechos del pasado, hasta tal punto que su transmisión llegó hasta nosotros con envidiable precisión.

Durante años, y hasta ahora mismo, he venido sosteniendo que la historia es un género narrativo más, con los elementos propios de cualquier relato de ficción: un autor con un punto de vista y una ideología, unos personajes y un desarrollo literario. Pero en esa misma línea he defendido las obras de ficción como valiosos documentos para la historia. Baste recordar el descubrimiento de Troya por Schliemann a partir de la Ilíada homérica. El vate ciego de la antigua Grecia, o los vates diversos que lo constituyen, tenía/-n un gran sentido de la responsabilidad, un gran sentido de la verdad, de la historia, que no de la memoria, y procuraba/-n reproducir fielmente los hechos del pasado, hasta tal punto que su transmisión llegó hasta nosotros con envidiable precisión.

Creo que –y esto complementa mi anterior nota sobre las series de televisión y el cine pretendidamente históricos que nos toca padecer– la literatura se está pudriendo a paso acelerado. Porque la crítica, desde luego, no recoge este tipo de problema. Lo sé en carne propia porque en la primera edición de una novela mía, que después tuvo otras muchas, corregidas, cometí un error de fechas nada menos que con relación a Cavafis, un error que se debió a falta de atención al tomar una información de las memorias de Rafael Alberti, que, como se sabe, son un tanto caprichosas, más por la edad del autor que por mala fe, sin contrastarla. Me di cuenta en el momento mismo de abrir el primer ejemplar impreso, pero ya no podía hacer nada. Pues bien: ninguna de las reseñas aparecidas de la obra recogió el fallo.

Mi querido amigo y editor Pere Sureda dirá que esto es una obsesión mía, la de la precisión histórica en las novelas. Bueno, sí, lo es. Pero no me dirás, Pere, que no te da tranquilidad saber que un autor te transmite verdades, además de verosimilitud. La verosimilitud no basta. Ambos hemos disfrutado, por ejemplo, de ese modelo de novela que es El alienista de Caleb Carr, con aquel maravilloso Teodoro Roosevelt jefe de policía de Nueva York, en tiempos anteriores a su presidencia. Todo el relato es verosímil, pero además es verdadero. Lo mismo que sucede con El último Dickens de Matthew Pearl. ¡Bienvenidos esos libros! ¡Bienvenido el trabajo de investigación del novelista! El propio Pearl explica cómo Dickens se metió en los bajísimos fondos del Londres victoriano para conocer de primera mano los fumaderos de opio en la preparación de su Edwin Drood. No hay una sola línea de Dickens, del fantasioso y melodramático Dickens, a quien los lectores atribuían, y atribuyen, una fértil imaginación, que no haya pasado por una experiencia real, y no sólo autobiográfica en sentido estricto, que también, sino buscada como fundamento hasta para escenas de veinte líneas.

Si no vamos a contar la verdad, mejor no contemos nada. El lector es un creyente, y a los creyentes, seres generosos por definición, no se les puede mentir. Porque aprehenden lo que se les cuenta como verdad probada.