En 1936, Aiken necesitaba resolver algunas ecuaciones no lineales para su tesis, y como no había máquina que pudiera ayudarlo, pensó en hacerla él mismo. Aquello fue recibido con un entusiasmo perfectamente descriptible en la universidad. En 1886, año en que cumplía 250 primaveras, Harvard había recibido un regalo: uno de los seis fragmentos de la máquina diferencial diseñada por Babbage que su hijo había fabricado tras su muerte. Henry Babbage tenía la esperanza de que se convirtiera en una semilla que germinara en el nuevo mundo. Y en cierto modo acertó, aunque fuera mucho después de pasar a mejor vida, en 1910, y con la opinión en contra de los prebostes de Harvard.

Aiken no había oído hablar jamás de Babbage, pero después de ver su máquina –que seguramente hacía décadas que vivía en la más absoluta soledad, la pobre– le picó la curiosidad, claro, y se abalanzó sobre la biblioteca de la universidad, donde encontró una copia de la autobiografía del inventor inglés. Una frase en especial se quedó grabada en su mente:

Aiken no había oído hablar jamás de Babbage, pero después de ver su máquina –que seguramente hacía décadas que vivía en la más absoluta soledad, la pobre– le picó la curiosidad, claro, y se abalanzó sobre la biblioteca de la universidad, donde encontró una copia de la autobiografía del inventor inglés. Una frase en especial se quedó grabada en su mente:

Si hubiera alguien que, a pesar de mi ejemplo, decidiera acometer el esfuerzo de construir una máquina que supliera todo el trabajo de un departamento ejecutivo de análisis matemático y tuviera éxito, ya fuera bajo principios distintos o por medios mecánicos más sencillos, no tendría miedo de poner mi reputación en sus manos, pues sólo él podría apreciar la naturaleza de mis esfuerzos y el valor de los resultados que obtuve.

El norteamericano se sintió como si Babbage se estuviera dirigiendo a él personalmente desde el pasado. Y como en la universidad no tenía apoyo, lo buscó fuera. Primero acudió a Monroe, entonces uno de los principales fabricantes de máquinas de sumar, donde encontró en su ingeniero jefe, George Chase, a un entusiasta de su idea. Pero los barandas no les hicieron caso, así que Chase le aconsejó acudir a IBM. Habló con James Bryce, el homólogo de Chase en esta última, que, por lo visto, inspiraba más confianza en sus jefes, que aprobaron el proyecto con un presupuesto inicial de 15.000 dólares de entonces.

Aiken empezó a detallar más su propuesta, que presentó en diciembre de 1937. Era poco más que una descripción funcional que decía lo que debía hacer la máquina... pero no cómo. Éste sería el trabajo de los ingenieros de IBM.

Tras asistir a algunos cursos ofrecidos por la empresa y captar los límites y capacidades de la tecnología de la época, Aiken pasó a trabajar con otro de los mejores profesionales de la compañía, Clair D. Lake. El presupuesto se amplió a 100.000 dólares, y en 1939 comenzaron a trabajar de verdad en el diseño y construcción de la máquina, que IBM llamó Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), en referencia a su característica más singular: la capacidad de ejecutar un programa de forma automática.

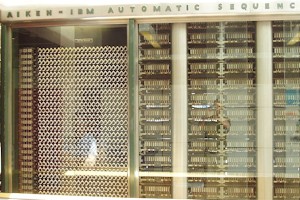

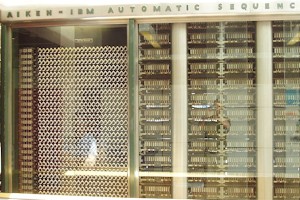

Durante su construcción, Aiken fue más un consultor que otra cosa, quedando a cargo de gente de IBM su diseño. Considerada la obra maestra de la tecnología electromecánica, una vez terminada constó de 765.000 piezas, 3.300 relés, alrededor de 800 kilómetros de cable y más de 175.000 conexiones. Pesaba 5 toneladas, medía 16 metros de largo, 2,4 de alto y sólo 61 centímetros de ancho, y costó finalmente 200.000 dólares. Cuando funcionaba –según decían en la época–, hacía el ruido de una habitación repleta de señoras haciendo punto. Podía realizar las cuatro reglas con números de hasta 23 dígitos. Recibía las instrucciones en una cinta perforada e imprimía los resultados mediante máquinas de escribir eléctricas. Pero era muy lenta incluso para la época: cada segundo podía hacer tres sumas o restas, y una operación compleja como calcular un logaritmo le llevaba un minuto.

Durante su construcción, Aiken fue más un consultor que otra cosa, quedando a cargo de gente de IBM su diseño. Considerada la obra maestra de la tecnología electromecánica, una vez terminada constó de 765.000 piezas, 3.300 relés, alrededor de 800 kilómetros de cable y más de 175.000 conexiones. Pesaba 5 toneladas, medía 16 metros de largo, 2,4 de alto y sólo 61 centímetros de ancho, y costó finalmente 200.000 dólares. Cuando funcionaba –según decían en la época–, hacía el ruido de una habitación repleta de señoras haciendo punto. Podía realizar las cuatro reglas con números de hasta 23 dígitos. Recibía las instrucciones en una cinta perforada e imprimía los resultados mediante máquinas de escribir eléctricas. Pero era muy lenta incluso para la época: cada segundo podía hacer tres sumas o restas, y una operación compleja como calcular un logaritmo le llevaba un minuto.

La afrenta a IBM y su venganza

Aiken había sido reclutado en 1941 por la Armada, de modo que cuando la máquina estuvo terminada, en 1943, hacía casi dos años que no tenía nada que ver con ella. En cualquier caso, sus superiores se dieron cuenta del potencial del aparato y lo destinaron a fines militares, principalmente el cálculo de tablas matemáticas, que en aquel momento eran realizadas por verdaderos ejércitos de computadoras, generalmente mujeres. Así, devolvieron a Aiken a Harvard, quien declararía que era "el único oficial del mundo al mando de un ordenador".

Así, en medio de la guerra, se preparó la presentación en sociedad de la máquina. Thomas Watson, el jefazo de IBM, deseoso de sacar rendimiento, aunque fuera sólo publicitario, a su inversión, pidió a su diseñador industrial Norman Bel Geddes que le lavara la cara al ordenador; para disgusto de Aiken, que prefería mantenerlo tal cual para facilitar su mantenimiento. La decisión de Watson se demostró un acierto, porque el nuevo aspecto de acero inoxidable y cristal que le proporcionó Geddes cautivaría a la prensa.

En la presentación –el 7 de agosto de 1944– de la máquina, a la que llamaría Harvard Mark I, Aiken cometería un pequeño olvido. Nada, una cosa mínima, sin importancia: se le pasó mencionar a IBM. Watson estaba furioso. Al fin y al cabo, Aiken había tenido la idea y la había impulsado hasta encontrar los oídos adecuados, pero había sido IBM quien había financiado el proyecto y lo había diseñado prácticamente en su totalidad. ¿Cómo se atrevía ese jovenzuelo a ignorarlo? Según sus biógrafos, pocas cosas en su vida lo cabrearon tanto. Con el tiempo, esa ira se fue calmando y convirtiéndose en un frío deseo de venganza, que cristalizó en la orden de que fabricar una máquina mucho mejor que la del maldito Aiken.

Los ingenieros de la empresa se pusieron a trabajar en el Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC). Nunca hubo intención de comercializarlo, pero sí de aprender cosas provechosas para proyectos más prácticos. Costó 950.000 dólares, y cuando fue terminado, a comienzos de 1948, Watson ordenó colocarlo en la planta baja de las oficinas centrales de IBM, en Manhattan, para que pudiera ser admirada desde la calle. Se podían incluso hacer visitas organizadas, en las que se explicaba el funcionamiento del aparato, que recibió toda la admiración que Watson esperaba recibir del Mark I.

Aiken siguió haciendo máquinas, progresivamente menos exitosas y más alejadas del estado de la tecnología de su tiempo. Y aunque su primera computadora cumplió el sueño de Babbage, fue tecnológicamente una vía muerta, pues todos los demás ordenadores que se diseñaron y construyeron en la época serían totalmente electrónicos.

Pinche aquí para acceder al resto de la serie CEROS Y UNOS.

Aiken empezó a detallar más su propuesta, que presentó en diciembre de 1937. Era poco más que una descripción funcional que decía lo que debía hacer la máquina... pero no cómo. Éste sería el trabajo de los ingenieros de IBM.

Tras asistir a algunos cursos ofrecidos por la empresa y captar los límites y capacidades de la tecnología de la época, Aiken pasó a trabajar con otro de los mejores profesionales de la compañía, Clair D. Lake. El presupuesto se amplió a 100.000 dólares, y en 1939 comenzaron a trabajar de verdad en el diseño y construcción de la máquina, que IBM llamó Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), en referencia a su característica más singular: la capacidad de ejecutar un programa de forma automática.

Durante su construcción, Aiken fue más un consultor que otra cosa, quedando a cargo de gente de IBM su diseño. Considerada la obra maestra de la tecnología electromecánica, una vez terminada constó de 765.000 piezas, 3.300 relés, alrededor de 800 kilómetros de cable y más de 175.000 conexiones. Pesaba 5 toneladas, medía 16 metros de largo, 2,4 de alto y sólo 61 centímetros de ancho, y costó finalmente 200.000 dólares. Cuando funcionaba –según decían en la época–, hacía el ruido de una habitación repleta de señoras haciendo punto. Podía realizar las cuatro reglas con números de hasta 23 dígitos. Recibía las instrucciones en una cinta perforada e imprimía los resultados mediante máquinas de escribir eléctricas. Pero era muy lenta incluso para la época: cada segundo podía hacer tres sumas o restas, y una operación compleja como calcular un logaritmo le llevaba un minuto.

Durante su construcción, Aiken fue más un consultor que otra cosa, quedando a cargo de gente de IBM su diseño. Considerada la obra maestra de la tecnología electromecánica, una vez terminada constó de 765.000 piezas, 3.300 relés, alrededor de 800 kilómetros de cable y más de 175.000 conexiones. Pesaba 5 toneladas, medía 16 metros de largo, 2,4 de alto y sólo 61 centímetros de ancho, y costó finalmente 200.000 dólares. Cuando funcionaba –según decían en la época–, hacía el ruido de una habitación repleta de señoras haciendo punto. Podía realizar las cuatro reglas con números de hasta 23 dígitos. Recibía las instrucciones en una cinta perforada e imprimía los resultados mediante máquinas de escribir eléctricas. Pero era muy lenta incluso para la época: cada segundo podía hacer tres sumas o restas, y una operación compleja como calcular un logaritmo le llevaba un minuto.La afrenta a IBM y su venganza

Aiken había sido reclutado en 1941 por la Armada, de modo que cuando la máquina estuvo terminada, en 1943, hacía casi dos años que no tenía nada que ver con ella. En cualquier caso, sus superiores se dieron cuenta del potencial del aparato y lo destinaron a fines militares, principalmente el cálculo de tablas matemáticas, que en aquel momento eran realizadas por verdaderos ejércitos de computadoras, generalmente mujeres. Así, devolvieron a Aiken a Harvard, quien declararía que era "el único oficial del mundo al mando de un ordenador".

Así, en medio de la guerra, se preparó la presentación en sociedad de la máquina. Thomas Watson, el jefazo de IBM, deseoso de sacar rendimiento, aunque fuera sólo publicitario, a su inversión, pidió a su diseñador industrial Norman Bel Geddes que le lavara la cara al ordenador; para disgusto de Aiken, que prefería mantenerlo tal cual para facilitar su mantenimiento. La decisión de Watson se demostró un acierto, porque el nuevo aspecto de acero inoxidable y cristal que le proporcionó Geddes cautivaría a la prensa.

En la presentación –el 7 de agosto de 1944– de la máquina, a la que llamaría Harvard Mark I, Aiken cometería un pequeño olvido. Nada, una cosa mínima, sin importancia: se le pasó mencionar a IBM. Watson estaba furioso. Al fin y al cabo, Aiken había tenido la idea y la había impulsado hasta encontrar los oídos adecuados, pero había sido IBM quien había financiado el proyecto y lo había diseñado prácticamente en su totalidad. ¿Cómo se atrevía ese jovenzuelo a ignorarlo? Según sus biógrafos, pocas cosas en su vida lo cabrearon tanto. Con el tiempo, esa ira se fue calmando y convirtiéndose en un frío deseo de venganza, que cristalizó en la orden de que fabricar una máquina mucho mejor que la del maldito Aiken.

Los ingenieros de la empresa se pusieron a trabajar en el Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC). Nunca hubo intención de comercializarlo, pero sí de aprender cosas provechosas para proyectos más prácticos. Costó 950.000 dólares, y cuando fue terminado, a comienzos de 1948, Watson ordenó colocarlo en la planta baja de las oficinas centrales de IBM, en Manhattan, para que pudiera ser admirada desde la calle. Se podían incluso hacer visitas organizadas, en las que se explicaba el funcionamiento del aparato, que recibió toda la admiración que Watson esperaba recibir del Mark I.

Aiken siguió haciendo máquinas, progresivamente menos exitosas y más alejadas del estado de la tecnología de su tiempo. Y aunque su primera computadora cumplió el sueño de Babbage, fue tecnológicamente una vía muerta, pues todos los demás ordenadores que se diseñaron y construyeron en la época serían totalmente electrónicos.

Pinche aquí para acceder al resto de la serie CEROS Y UNOS.