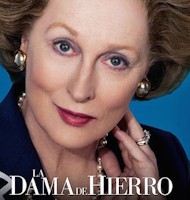

La película es tan buena que ha conseguido poner de acuerdo en Gran Bretaña a los conservadores y a los laboristas en que es mala. Los tories han arrugado el entrecejo porque se centra en los años finales de la Thatcher, consumida por la demencia senil. A los laboristas no les ha gustado un pelo lo que a su juicio es una glorificación de la Dama de Hierro.

Ni para unos ni para otros. La emergente, arriesgada y prometedora guionista que es Aby Morgan (ya veréis esa pieza de pornografía culta que es Shame) compone una muñeca rusa con la primera ministra británica. Dentro de la muñeca más grande, la conocida, famosa, admirada y odiada a partes iguales Margaret Thatcher de sus años de poder, encontramos otras dos muñecas, la Thatcher senecta junto a su marido muerto y la Thatcher en proceso de formación, una pizpireta hija de tendero británico –ese espécimen de ser humano que despreciaban a partes iguales los nietzscheanos nazis y los marxistas bolcheviques pero que terminó acabando con todos ellos– que demostraba una envidiable mezcla de carácter indomable –rayano en el fanatismo–, ambición política –en la frontera de la hybris– y grandeza moral –en el límite de la intolerancia–.

Morgan se las apaña muy bien para equilibrar el retrato personal y el político. Lejos de los excesos pseudoshakespereanos de Oliver Stone en Nixon o del ensayismo metafórico de Sokurov en su trilogía sobre monstruos totalitarios –Molloch (Hitler), Taurus (Stalin), El sol (Hiro Hito)–, La Dama de Hierro es una sensible, que no sentimental, adaptación del espíritu de esa hija de tendero que fue toda su vida Maggie Thatcher.

Morgan se las apaña muy bien para equilibrar el retrato personal y el político. Lejos de los excesos pseudoshakespereanos de Oliver Stone en Nixon o del ensayismo metafórico de Sokurov en su trilogía sobre monstruos totalitarios –Molloch (Hitler), Taurus (Stalin), El sol (Hiro Hito)–, La Dama de Hierro es una sensible, que no sentimental, adaptación del espíritu de esa hija de tendero que fue toda su vida Maggie Thatcher.

La dimensión política está resuelta por medio de un collage impresionista de capturas de instantes heroicos (en versión tienda de ultramarinos): una Maggie Thatcher destroyer que devora sindicalistas escoceses, presidentes de la república gabacha y almirantes argentinos y abronca, con flema británica, desde secretarios de Estado norteamericanos a miembros de su gabinete más preocupados por las encuestas que por los principios.

En el plano personal, que funde el hierro oxidado de una imagen mediática convertida en cliché, es donde la película alcanza sus momentos más excelsos: la anciana devastada por una demencia senil bellamente sublimada en alucinaciones en las que habla con su marido fallecido mientras trasiega vasos de whiskey y se niega a tomarse las pastillas; las imágenes grabadas jugando con sus hijos en la playa, unos hijos que se insinúa fueron sacrificados en el altar de la exigencia de la alta política; la adoración de su padre tendero, que le enseñó a creer en sus ideales sin dejarse llevar por los cantos de sirena del conformismo y la pereza. Una de las mejores secuencias es cuando Maggie recuerda la inolvidable lección moral que le ofreció su padre (que era algo así como el Aristóteles de Lincolnshire):

Los pensamientos se convierten palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos en el carácter. Y el carácter en el destino.

Y de ahí las palabras claras, las ideas firmes, los principios sólidos y las acciones coherentes que le hicieron ganarse el apoyo del electorado y la oposición de los grupos de presión instalados en los privilegios y los prejuicios, contra los que luchó sin descanso y a los que venció hasta que una conjura de necios la traicionó en su propio partido (esas intrigas que denunció en su momento Pedro Schwartz y que tan bien retrató The House of Cards).

La Dama de Hierro constituye una manifestación ejemplar del ifeminismo o feminismo individualista que defiende Wendy McElroy, ajeno al victimismo del feminismo del establishment político, que lo único que ha hecho ha sido sustituir la etiqueta machista de mujer-florero por la paternalista de mujer-cuota. En este sentido, Margaret Thacher es un icono de las mujeres que al defender sus derechos dirían, con Clara Campoamor:

No soy feminista, soy humanista.

O, en palabras de la más grande dirigente femenina desde Nefertiti (hiperbólico me pone la Thatcher):

No me pregunte lo que siento, pregúnteme lo que pienso.

Cuando los socialistas y las socialistas crearon la calificación "Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género" no podían imaginar que vendría que ni pintada para un biopic sobre su detestada política liberal...

Drive y El topo, por su parte, constituyen estupendas muestras de cine negro a la antigua apenas remozado con rostros contemporáneos. Ryan Gosling obtuvo su doctorado cinematográfico con la interpretación de un judío neonazi en la imprescindible El creyente. Su marca es un ensimismamiento que lo rodea de un halo de misterio y sensibilidad atormentada. Como un moderno Steve McQueen o Alain Delon, pasea una dura fragilidad de diamante por Drive, en la que da cuerpo a un soberbio conductor de coches a medio que se mueve entre su taller mecánico y el robo a mano armada, entre la chica de sus sueños (Carey Mulligan) y unos mafiosos implacables (donde destaca un sorprendente Albert Brooks). Heredera de La huida (Sam Peckinpah), El silencio de un hombre (Jean Pierre Melville) y Sangre fácil (Coen) –en su combinación de melancolía, romanticismo y violencia–, la película de Nicolas Winding Refn (que ganó la Palma a la Mejor Dirección en Cannes) está en el límite entre el entretenimiento palomitero y el arte puro.

Drive y El topo, por su parte, constituyen estupendas muestras de cine negro a la antigua apenas remozado con rostros contemporáneos. Ryan Gosling obtuvo su doctorado cinematográfico con la interpretación de un judío neonazi en la imprescindible El creyente. Su marca es un ensimismamiento que lo rodea de un halo de misterio y sensibilidad atormentada. Como un moderno Steve McQueen o Alain Delon, pasea una dura fragilidad de diamante por Drive, en la que da cuerpo a un soberbio conductor de coches a medio que se mueve entre su taller mecánico y el robo a mano armada, entre la chica de sus sueños (Carey Mulligan) y unos mafiosos implacables (donde destaca un sorprendente Albert Brooks). Heredera de La huida (Sam Peckinpah), El silencio de un hombre (Jean Pierre Melville) y Sangre fácil (Coen) –en su combinación de melancolía, romanticismo y violencia–, la película de Nicolas Winding Refn (que ganó la Palma a la Mejor Dirección en Cannes) está en el límite entre el entretenimiento palomitero y el arte puro.

Si Winding Refn viene de Dinamarca, Tomás Alfredson, el director de la coproducción británico-alemana-francesa El topo, proviene de Suecia. Heredera del espíritu sombrío y fantasmal de su película de vampiros Déjame entrar, Alfredson hace que sus espías se muevan como vampiros surgidos un frío grisaceo, pálido y asesino, emocionalmente devastados. Les recomiendo que, si pueden, antes de El topo consigan ver Otro país, de Marek Kanievska, en la que se muestra los años de formación de dos brillantes jovenzuelos en las universidades inglesas que terminaron arrojándose en los brazos de la traición a su país por motivos políticos ¡y estéticos! Situada El topo en los años de plomo del Telón de Acero, se articula como una partida de ajedrez entre dos bandos irreconciliables que finalmente terminan pareciéndose inevitablemente al tratar de comprender sus respectivos movimientos. Sólo por la secuencia en la que el servicio de espionaje británico al completo celebra la Navidad, con un tipo disfrazado de Papá Noel con una máscara de Lenin, borrachos como cubas y cantando el himno soviético a pleno pulmón, valdría la pena ver la película. La única falla proviene de la falacia del actor principal, consistente en el desvelamiento a priori del misterio al situar a un actor protagonista en un papel secundario, lo que revela implícitamente el enigma.

Pinche aquí para acceder al blog de SANTIAGO NAVAJAS.