Cuando llegué a Barcelona, en 1976, traía conmigo a tu hermana menor, una Olympia portátil que había comprado para trabajar en Londres, durante una emigración frustrada, en 1968. Luego me sacó de apuros en algunas emergencias, en Buenos Aires, donde mi compañera entrañable era tu prima hermana, Royal. Ella, como tú, era semiportátil y manual, porque siempre me intimidaron los rodillos grandes, y no te cuento las complicaciones de tus parientas eléctricas. Para no hablar de los ordenadores, de los que –¡ay!– me ocuparé más tarde, en el capítulo expiatorio.

Atmósfera morbosa

A ti te recogí, poco después de haber llegado, en una tienda situada frente a la Universidad de Barcelona, donde a partir de entonces te atendieron con cariño unos operarios muy amables, cada vez que necesitabas una limpieza y un retoque. Pero los operarios se fueron jubilando y la tienda también se jubiló, aniquilada por la informática. La relación que entablamos, tú y yo, fue de perfecta armonía, y muy productiva, desde el principio. De tus entrañas brotaron decenas, quizá centenares, de libros que traduje: de Stephen King, de Jerzy Kosinski, de Bertrand Rusell, de Aldous Huxley, de Margaret Mead, de Bruce Chatwin, de Susan Sontag, de William Golding, de Robert Ludlum, de Raymond Chandler, de Isaac Asimov, y de otros autores de ensayos y novelas.

Me ayudaste a vencer el hartazgo y a veces incluso la repugnancia a la hora de redactar centenares, esta vez sí, centenares de informes sobre libros de autoayuda y esoterismo para las editoriales de las que fui asesor. ¡La de disparates que tuve que leer y aprobar con bochornoso criterio comercial mientras te martirizaba aporreando, furioso, tus teclas! Sólo te compensaba cuando nos aventurábamos juntos en la atmósfera morbosa que emanaba de otros informes sobre novelas libertinas, que también entraban en mi área de asesoramiento. Sea como fuere, te estaré eternamente agradecido porque sin ti no habría podido ganarme tan provechosamente la vida.

Muchas veces me quedé mirando tu teclado mientras reflexionaba acerca de la mejor forma de abordar otro de los –nuevamente– centenares de artículos que escribí para La Vanguardia de Barcelona entre 1982 y el 2000, y para diversas publicaciones de España y Argentina. Si algunas de esas reflexiones las formulé en voz alta, o tú las captaste por vía telepática, lo cierto es que has sabido guardar mis secretos.

Muchas veces me quedé mirando tu teclado mientras reflexionaba acerca de la mejor forma de abordar otro de los –nuevamente– centenares de artículos que escribí para La Vanguardia de Barcelona entre 1982 y el 2000, y para diversas publicaciones de España y Argentina. Si algunas de esas reflexiones las formulé en voz alta, o tú las captaste por vía telepática, lo cierto es que has sabido guardar mis secretos.

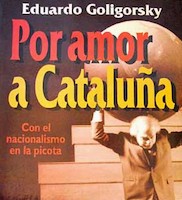

No fuiste la musa que inspiró, pero sí el instrumento que materializó, los pensamientos que volqué en esos artículos y en el libro que fue, en parte, producto de ellos: Por amor a Cataluña. Con el nacionalismo en la picota (Flor del Viento, 2002). Fuiste testigo, por tanto, de que a lo largo de todos los años que compartimos afanes procuré conservar una línea coherente de pensamiento: liberal, pluralista, enamorado de la sociedad abierta y hostil a toda forma de totalitarismo, nacionalismo y dogmatismo. Mientras me lo permitieron los directores de La Vanguardia, expuse mis ideas, aun las más polémicas, sin eufemismos, incluso en defensa del aborto y la eutanasia, y sin ocultar mi condición de ateo. Eso terminó en el 2000, cuando nos borraron de la lista de colaboradores al general Francisco L. de Sepúlveda y a mí. Poco después le tocó el turno al iconoclasta Manuel Trallero. Pero todo esto tú ya lo sabes.

Ingenios diabólicos

Es significativo que tanto mis últimos trabajos de traductor y asesor editorial como mis últimos artículos periodísticos y mi libro me los hayan aceptado mecanografiados, tal como habían salido de tu seno. Tú me transmitías tu baraka. Pero interiormente ya debías de estar vislumbrando el desenlace, por mucho que yo me resistiera a aceptarlo. Sobre mi mesa de trabajo, junto a ti, descansaban tempranos recortes premonitorios. Lluís Foix escribía (La Vanguardia, 29/6/1999):

Ya sé que muchos de ustedes pensarán que soy un troglodita por haber descubierto una realidad que ya es norma generalizada para millones de ciudadanos en todo el mundo. Pero lo cierto es que cada día somos muchos cientos de miles los que vamos penetrando en los efectos prácticos de un invento que está transformando las formas de trabajo, de relaciones personales y de gustos de una parte de la humanidad cada vez más numerosa. ¿Seremos más felices, más honestos, más útiles o más inteligentes? Esta es otra historia.

Y, repito, yo seguía resistiendo, aferrado a ti. Como, me enorgullece decirlo, el ilustre e ilustrado Indro Montanelli, que proclamaba (La Vanguardia, 28/3/1999):

Hoy los periodistas usan computadoras, teclados y otros ingenios diabólicos. Sólo yo sigo fiel a mi máquina de escribir Olivetti, Lettera 22; por ello soy considerado como un cavernícola.

Hay más. Según leo en La Vanguardia (13/2/2007), Paul Auster

da cuenta de su fidelidad a toda prueba a los viejos modos, al tiempo que se declara incapaz de redactar media línea en los aparatos actuales. Sólo expresa el temor de que la falta de recambios acabe de ponerle en un aprieto. Auster también se siente atraído por "la vieja música familiar de su Olympia".

Te confieso que al leer eso de "la vieja música familiar de su Olympia" experimenté un acceso pasajero de celos, como si yo fuera el único mortal con derecho a disfrutar de esas sensaciones. Y en cuanto a la falta, no ya de recambios, sino de cintas, no sé qué habría hecho si radio macuto no me hubiera informado de que las vendían, importadas de Alemania, en una tienda de la calle Tallers de Barcelona.

Me impresionó, asimismo, el caso de Andy Rooney, que murió en noviembre del 2011, a los 92 años. Según Marc Bassets, corresponsal de La Vanguardia en Estados Unidos, hacía un mes que se había retirado, después de una carrera de más de seis décadas en la cadena CBS. Le llamaban "el cascarrabias de la pequeña pantalla", y uno de sus temas favoritos giraba en torno de las dificultades que para él suponía adaptarse al uso del ordenador personal. He aquí uno de sus argumentos:

Tuve la misma máquina de escribir durante cincuenta años, pero en seis años he comprado siete ordenadores. Supongo que por eso Bill Gates es rico y Underwood no existe (...) Si mi Underwood hubiese sido un ordenador, habría tenido que comprar uno nuevo cada vez que hubiese necesitado una cinta de tinta porque Bill Gates habría diseñado cintas que no funcionaran con la máquina del año anterior.

Por fin leo (La Vanguardia, 25/1/2011):

Benedicto XVI siempre escribe sus textos a mano, en una letra muy menuda y difícil de entender. No usa ordenador ni envía correos electrónicos. "No se puede negar que es un hombre de otra cultura", comentó ayer el arzobispo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales.

Lo comprendo.

Capítulo expiatorio

Llegamos, por fin, al capítulo expiatorio. ¿Por qué te cambié por este ingenio diabólico (Montanelli dixit), si te amaba, y te amo, tanto? He aquí la explicación. Desde hace muchos años colaboro, de tanto en tanto, y gustosamente, con la revista y el boletín de la Asociación por la Tolerancia, entidad que desarrolla una perseverante actividad a favor de la igualdad lingüística en Cataluña y contra las múltiples discriminaciones que los gobiernos nacionalistas imponen en los planos institucional y cultural para marginar el castellano y todo lo que se aproxime a la identidad española.

Mis colaboraciones las entregaba, por supuesto, mecanografiadas. Hasta que un día los dos queridos amigos que se ocupaban de mis contactos con la Asociación, de la que son sobresalientes figuras, Marita Rodríguez y Antonio Roig, tuvieron la generosidad de ampliar esos contactos para acercarme, con la intermediación de Antonio Robles, veterano experto en desmontar mitos y falacias nacionalistas, a Libertad Digital. Y así empecé a colaborar con este diario on line. Pero las publicaciones se hicieron cada vez más frecuentes cuando Mario Noya decidió abrir las compuertas a mi catarsis terapéutica, y sobre Marita y Antonio recayó el incordio de escanear mis artículos mecanografiados para reenviarlos al diario. Hasta que un día, más generosos aún, depositaron en mis brazos un ordenador portátil, este mismo con el que te estoy confesando mis remordimientos. A partir de entonces, todo lo que escribo también es fruto de los desvelos de Paco el informático, quien se hizo cargo de la ímproba tarea de desasnarme e introducirme personalmente en los rudimentos de su arte (mi atrofia octogenaria no da para mucho más), con la tortura agregada de despejar las dudas que le planteo telefónicamente un día sí y otro también.

Mis colaboraciones las entregaba, por supuesto, mecanografiadas. Hasta que un día los dos queridos amigos que se ocupaban de mis contactos con la Asociación, de la que son sobresalientes figuras, Marita Rodríguez y Antonio Roig, tuvieron la generosidad de ampliar esos contactos para acercarme, con la intermediación de Antonio Robles, veterano experto en desmontar mitos y falacias nacionalistas, a Libertad Digital. Y así empecé a colaborar con este diario on line. Pero las publicaciones se hicieron cada vez más frecuentes cuando Mario Noya decidió abrir las compuertas a mi catarsis terapéutica, y sobre Marita y Antonio recayó el incordio de escanear mis artículos mecanografiados para reenviarlos al diario. Hasta que un día, más generosos aún, depositaron en mis brazos un ordenador portátil, este mismo con el que te estoy confesando mis remordimientos. A partir de entonces, todo lo que escribo también es fruto de los desvelos de Paco el informático, quien se hizo cargo de la ímproba tarea de desasnarme e introducirme personalmente en los rudimentos de su arte (mi atrofia octogenaria no da para mucho más), con la tortura agregada de despejar las dudas que le planteo telefónicamente un día sí y otro también.

Mi infidelidad tiene precio, amada Olympia, un precio muy alto, y cada día te echo más de menos. Tú nunca entraste en hibernación mientras trabajábamos juntos y, sobre todo, no me hiciste la putada de borrar un texto de dos páginas ya escrito. Nunca censuraste mis escritos subrayando en rojo no ya las palabras incorrectas, lo que habría implicado una ayuda, sino las que no te gustaban. Y esto es lo que hace el ingenio diabólico que te sustituye. Que subraye putada se explicaría por un exceso de pudibundez... pero ¿por qué subraya tonto? Me dicen que porque es un modelo antiguo, pero más antigua eras tú, y no te entrometías en lo que no te importaba. Además, de pudibundez, nada. Tú nunca intercalabas en mis trabajos anuncios de clubes especializados en el adulterio u ofertas de vídeos porno, como lo hace este monstruo.

Una legión de virus

Es verdad que Google y Wikipedia me brindan abundante información en forma casi instantánea, pero en cambio tú estimulabas mi salud física cuando me obligabas a movilizarme hasta las bibliotecas en busca de esa información, y agilizabas mis neuronas durante el trabajo de indagación. Y en tu rodillo jamás aparecía publicidad. Tampoco nos preocupaba el riesgo de que entre tú y yo se colaran hackers dispuestos a hurgar en mis secretos o a robar mis ideas. Nuestra relación era estrictamente confidencial.

No creo, y tú lo sabes muy bien porque me has ayudado a ponerlo negro sobre blanco, en las teorías conspirativas. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que en las entrañas de este ingenio diabólico en el que te compongo mi declaración de amor, los celos y el rencor están haciendo fermentar una legión de virus malignos que de una manera u otra ejecutarán su venganza. No me importa. Yo te sigo amando, Olympia.