Es cierto, la enfermedad es una poderosa piedra de toque de nuestro mundo. Y sabemos tan poco de ella... Uno de los episodios más emocionantes de la relación intelectual entre el Homo sapiens y la enfermedad nos lo puede ofrecer la intensa biografía de Thomas Willis, un auténtico taxonomista del mal físico.

Willis fue una de las figuras más deslumbrantes del panorama médico del siglo XVII. Fue el primero en describir un gran número de enfermedades, y muchas estructuras anatómicas llevan nombres propuestos por él. Acuñó términos para designar partes del cerebro como tálamo óptico, núcleo lentiforme o cuerpo estriado... Fue uno de los fundadores del Philosophical Club, que más tarde devendría en la afamada Royal Society de Londres para la Promoción del Conocimiento Natural, y fue un médico eminente.

Pero, de todo su currículum, sin duda el acontecimiento más remarcado es que, según cuentan las crónicas, fue capaz de hacer volver la vida a una mujer que había sido ahorcada y que llegó a su laboratorio post-mortem. ¿Quién era este fascinante Willis?

Thomas Willis nació en Great Bedwin en 1621, como primogénito de lo que luego sería una familia de tres hijos fundada por Rachel Howell y Thomas Willis (padre). Tras la muerte de su madre, en 1631, los Willis se trasladaron a North Hinksey, a sólo tres kilómetros de Oxford. Fue allí donde el joven Thomas acudió a sus primeros cursos escolares y a la universidad, donde realizó estudios de medicina.

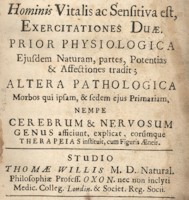

En 1667 Willis se trasladó, por invitación del arzobispo de Canterbury, Gilbert Sheldon, a Londres, donde instaló su primera consulta. En sólo un año, se convirtió en un médico de moda, y fue reclamado en numerosas ocasiones para tratar a miembros de la Casa Real. Ahora bien, no se dedicó sólo a la práctica médica, también investigó. Durante su primer año de estancia en Londres, Willis definió seis nuevas enfermedades hasta entonces desconocidas por la ciencia, publicó uno de los tratados más importantes de patología cerebral (Pathologicae cerebri et nervosi generis specimen) y desarrolló una nueva teoría sobre las causas de la epilepsia.

En 1667 Willis se trasladó, por invitación del arzobispo de Canterbury, Gilbert Sheldon, a Londres, donde instaló su primera consulta. En sólo un año, se convirtió en un médico de moda, y fue reclamado en numerosas ocasiones para tratar a miembros de la Casa Real. Ahora bien, no se dedicó sólo a la práctica médica, también investigó. Durante su primer año de estancia en Londres, Willis definió seis nuevas enfermedades hasta entonces desconocidas por la ciencia, publicó uno de los tratados más importantes de patología cerebral (Pathologicae cerebri et nervosi generis specimen) y desarrolló una nueva teoría sobre las causas de la epilepsia.

Su obsesión por la taxonomía de la enfermedad tuvo como fruto una interminable lista de descripciones patológicas pioneras: se introdujo en el mundo de la psicología médica y abordó problemas como la histeria, la hipocondría y las obsesiones. Estableció nexos de unión entre el asma y el sistema nervioso, describió el tifus y las fiebres tifoideas, la meningitis, la narcolepsia y la parálisis psiquiátrica. Fue el primero en describir la fiebre puerperal.

En 1674, de su pluma salió uno de los libros más importantes de la historia de la literatura médica anglosajona, Pharmaceuticae rationalis: el primer trabajo serio de farmacología científica. En él se habla por primera vez de la diabetes mellitus, diferenciada de la diabetes insipidus por el sabor dulce de la orina de los pacientes.

Sea como fuere, y como hemos adelantado, en la biografía de este sabio, el pasaje que más sorprende es su relación con la joven de 22 años Anne Green, condenada a muerte por colgamiento.

Anne había trabajado en el servicio doméstico de Sir Thomas Read, en Oxfordshire. Seducida por el nieto del aristócrata, esa apasionada historia de amor concluyó cuando ella quedó encinta y él la abandonó. La infortunada mujer trató de ocultar su embarazo y escondió el cuerpo del bebé tras dar a luz. El pequeño murió y Anne fue acusada de asesinato.

La ejecución tuvo lugar en Cattle Yard el 14 de diciembre de 1650, a pesar de que los jueces reconocieron que la chica había sido maltratada por la familia Read. Los detalles del acto son tan espeluznantes como debieron de serlo los de tantas otras ejecuciones públicas. Como era costumbre, sólo segundos después de que Anne se desplomara la multitud se agolpó a su alrededor; pellizcó a la ejecutada y aprovechó para colgarse de sus piernas con todas las fuerzas. La intención, entre lúdica, macabra y solidaria, era romper el cuello de la víctima para que muriera sin demasiado sufrimiento. Pero el verdugo, temeroso de que la soga se rompiera, ahuyentó a los espontáneos y dejó que la muerte llegara a su propio ritmo.

La ejecución tuvo lugar en Cattle Yard el 14 de diciembre de 1650, a pesar de que los jueces reconocieron que la chica había sido maltratada por la familia Read. Los detalles del acto son tan espeluznantes como debieron de serlo los de tantas otras ejecuciones públicas. Como era costumbre, sólo segundos después de que Anne se desplomara la multitud se agolpó a su alrededor; pellizcó a la ejecutada y aprovechó para colgarse de sus piernas con todas las fuerzas. La intención, entre lúdica, macabra y solidaria, era romper el cuello de la víctima para que muriera sin demasiado sufrimiento. Pero el verdugo, temeroso de que la soga se rompiera, ahuyentó a los espontáneos y dejó que la muerte llegara a su propio ritmo.

Más de media hora después de haber sido colgada, Anne dio señales definitivas de haber muerto, así que fue descolgada a fin de depositar su cadáver en un féretro.

El cuerpo fue enviado al laboratorio del doctor William Petty, que utilizaba cadáveres de ejecutados para sus lecciones de anatomía. Petty había invitado a Willis a una disección. Cuando abrieron la mortaja, ambos notaron que un hálito afloraba de la boca de Anne. Inmediatamente, comenzaron a realizar todo tipo de maniobras para tratar de reanimarla. Primero abrieron su mandíbula y la rociaron con bebidas calientes. Esto indujo una tos refleja que animó a los doctores a seguir intentando la reanimación. Masajes en los brazos, los dedos, los pies... cosquillas en la nuca con plumas, sangrías, vendajes de compresión en las extremidades para bombear sangre al cerebro, calor en el pecho... La parafernalia de reanimación nada tenía que ver con lo que hoy se practica en una UVI móvil de cualquier hospital. Pero dio resultado.

Doce horas después de su ejecución, Anne Green pudo empezar a hablar de nuevo. En dos días recuperó la memoria, salvo la de los acontecimientos aledaños a la ejecución, y al cuarto día empezó a comer sólidos.

Durante todo ese tiempo, los dos doctores anotaron minuciosamente cada paso que daban, cada observación, cada detalle. La presión sanguínea, los cambios de coloración de la piel, los sudores, los temblores, todo fue registrado en el primer tratado de reanimación cardiopulmonar de la historia.

Anne fue absuelta, se casó, tuvo tres hijos y sobrevivió 15 años a su propia ejecución.

La vida del doctor Willis no fue, sin embargo, tan feliz: perdió a seis de sus ocho hijos antes de llegar a la adolescencia. Vio morir a su mujer y a sus dos hermanos pequeños y se vio expuesto a la envidia de la comunidad médica, que a menudo le atacó y que le sometió a un injusto ostracismo. Finalmente murió de manera prematura en 1675, habiendo dejado tras de sí una de las carreras más hermosas en pos de la enfermedad, en pos de la definición científica de ese estado al que la ciencia moderna no sabe todavía ponerle una sola cara y que se ha convertido, cuatro siglos después, en una obsesión social.