A la undécima hora del undécimo día del undécimo mes de 1918 callaron las armas en el que había sido el frente occidental de la guerra, desde Suiza al canal de La Mancha.

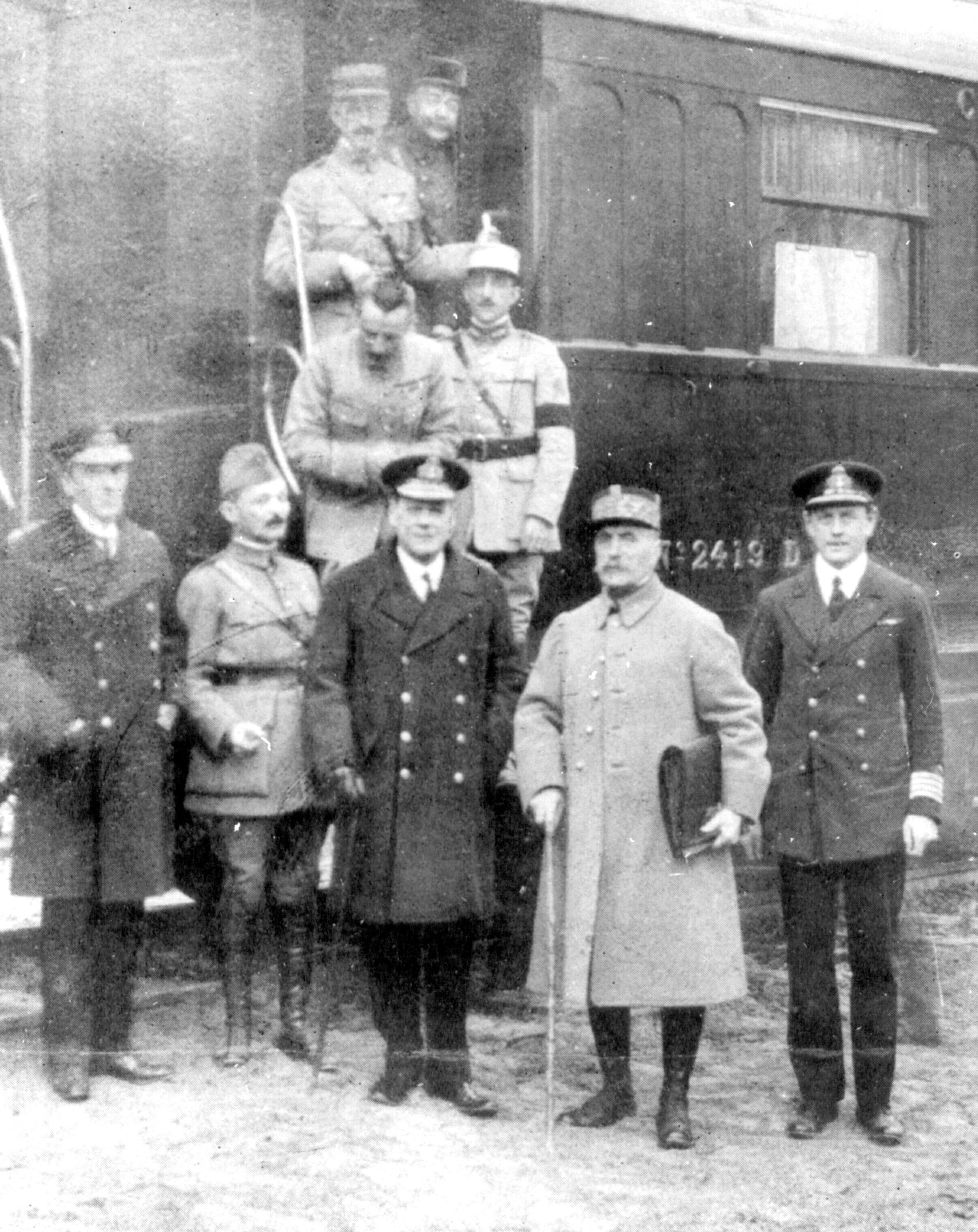

Los delegados del Imperio alemán y los de la Entente habían firmado seis horas antes el armisticio en un vagón de ferrocarril en el bosque de Compiègne. Pero los alemanes ya no hablaban en nombre del emperador. Ni entre los Aliados había representantes del Imperio ruso, que se había desangrado para ayudar a los franco-británicos. Un mundo se había ahogado en sangre y barro.

El aviso del alto mando alemán a su emperador

Después del fracaso de la Ofensiva de Primavera alemana (entre marzo y julio de 1918) y del triunfo de la Ofensiva de los Cien Días (comenzada el 8 de agosto), el 29 de septiembre de 1918, los jefes del Estado Mayor Imperial, el mariscal Hindenburg y el general Ludendorf, comunicaron al ‘kaiser’ que la victoria militar ya era imposible y, por tanto, aconsejaron una decisión política: la negociación de un armisticio para evitar la rendición incondicional, la disolución del Ejército y la ocupación entera del país.

La Gran Guerra había rebasado el cuarto año de duración. Los pueblos europeos implicados en ella estaban exhaustos y además empezaban a sufrir la gran plaga de gripe, que mataría a más personas que las armas. Muerte, hambre, miseria, enfermedad, racionamiento, inflación, mutilados, desmoralización…

En los días siguientes, se asistió al derrumbamiento de las naciones y las coronas que habían aguantado la guerra. El 29 de septiembre, Bulgaria aceptó el armisticio de Tesalónica y el 3 de octubre el zar Fernando I, de familia alemana, abdicó en su hijo Boris III. El mismo 3, el káiser nombró canciller de Alemania y primer ministro de Prusia, con la misión de negociar el armisticio, al príncipe Maximiliano de Baden, que incluyó en su gobierno, por primera vez, a varios socialdemócratas.

El 28 de octubre se anunció en EEUU el nacimiento de Checoslovaquia. El 29 de octubre se proclamó el estado de los serbios, los croatas y los eslovenos (que se extendería sobre territorio austriaco y húngaro) y los marineros de la flota alemana se sublevaron en Kiel. El 30 de octubre, el Imperio Otomano firmó el armisticio de Mudros. El 31 de octubre, el Gobierno húngaro proclamó la separación de la Monarquía de los Habsburgo. El 3 de noviembre, el Imperio de Austria-Hungría firmó un armisticio con el reino de Italia. El 9 abdicó Guillermo II como rey de Prusia y emperador de Alemania y el 11 lo hizo Carlos I como emperador Austria, después de menos de dos años de reinado. El 11, Polonia, desaparecida en 1795 al ser repartida entre Rusia, Prusia y Austria, renació. El desmembramiento del Imperio de los Habsburgo prosiguió en las horas siguientes con la declaración por el gobierno provisional de Austria como una república.

Antes de que concluyese el mes, los alemanes evacuaron Bélgica, cuya invasión había causado la intervención británica, y Luxemburgo. En Rodesia del Norte (hoy Zambia) se rindió el general Paul von Lettow-Vorbeck, el único comandante militar alemán victorioso, donde se mantuvo en el África Oriental durante toda la guerra y causó varias derrotas a británicos, sudafricanos, belgas y portugueses.

Nuevas pequeñas guerras

Contra lo que esperaban muchos, la paz no llegó a Europa. La guerra civil en Rusia, comenzada en el mismo 1917, se recrudeció, y causó más muertes que la Gran Guerra. El Ejército Rojo, con planes para llegar hasta Berlín, invadió Polonia y fue derrotado a las puertas de Varsovia en 1920; también conquistó amplias zonas de Rusia que habían proclamado su independencia al amparo de los decretos promulgados por Lenin que reconocían la autodeterminación, como Ucrania y la república de Transcaucasia. La agitación comunista provocó sublevaciones en Hungría y Baviera, que fueron reprimidas con violencia, en el caos alemán por los socialdemócratas.

La partición del Imperio Otomano causó la caída del califato y una guerra de los nacionalistas turcos, mandado por Kemal Ataturk, contra los griegos, que ocupaban gran parte de la costa debido a sus pactos con los Aliados. Los turcos, que en 1915 ya habían comenzado a perpetrar un atroz genocidio contra los armenios (casi dos millones de muertos), hicieron otro tanto con los griegos que vivían desde hacía siglos en ciudades como Esmirna. Al final, se realizó un intercambio de población entre ambos países.

De esta manera, Turquía fue el único de los derrotados de la Gran Guerra que consiguió que los Aliados rectificasen las draconianas condiciones de rendición: al Tratado de Sevres (1920) lo sustituyó el de Lausana (1923).

Alemania solo perdió 70.000 kilómetros cuadrados de superficie y quedó con 470.000. Salió más favorecida que Austria, que pasó de 300.000 a menos 85.000 (se le prohibió además unirse a Alemania, vulnerando el principio de autodeterminación) y Hungría, que de 325.000 kilómetros cuadrados quedó reducida a 93.000. Uno de los motivos de que los Aliados conservaran Alemania en vez de disolverla fue el plan de que abonase las cuantiosas indemnizaciones de guerra.

Una generación que bailó con la muerte

Las nuevas fronteras dejaron minorías alemanas y húngaras repartidas por varios países, que fueron la semilla de nuevas reclamaciones nacionalistas. La inestabilidad económica se convirtió en crónica en Centroeuropa: donde antes había un único mercado, ahora se habían levantado fronteras.

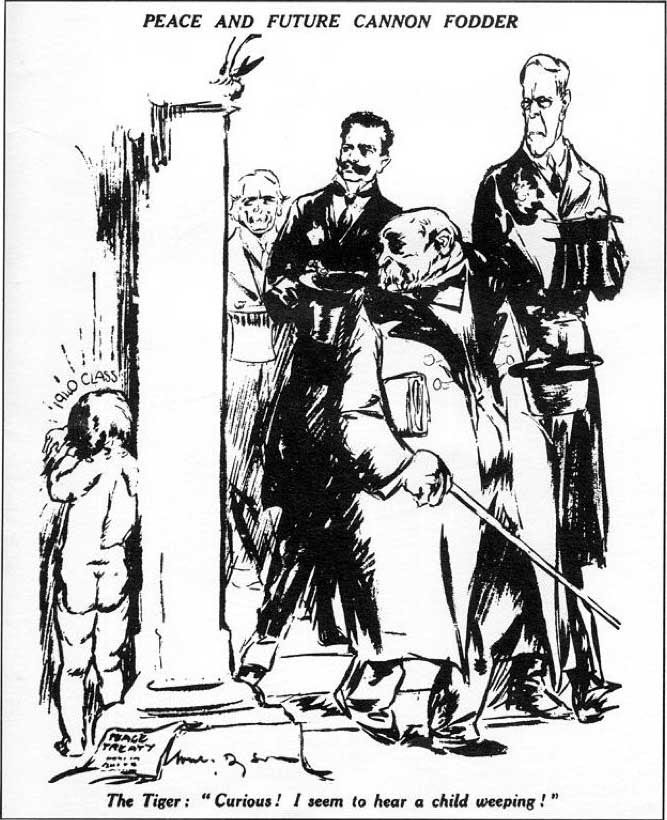

Después de la mortandad de la guerra, la demografía francesa, ya muy afectada por las guerras revolucionarias y napoleónicas, quedó muy por debajo de la alemana, lo que modificó toda la política de París: los planes militares pasaron de basarse en la ofensiva a hacerlo en la defensa y la política internacional se basaba en implicar a Londres en estructuras de control de Alemania.

Ni todos los muertos (entre 15 y 19 millones), ni toda la destrucción causada ni todos los cataclismos políticos hicieron entrar en razón a la humanidad. En 1939, volvieron a hablar las armas y prácticamente entre los mismos bloques. Al nacionalismo se le unió una brutal ideologización, aportada por los totalitarismo comunista y nacional-socialista. Los genocidios que se habían perpetrado en Turquía y en Rusia se extendieron al corazón de Europa. La brutalidad y el dolor vividos en la Gran Guerra habían endurecido a los hombres.

La generación que combatió en la guerra de 1914 a 1918 no quedó harta de violencia. Muchos de sus miembros volvieron a tomar las armas unos años más tarde, solo que al mando de ejércitos inmensos: Adolf Hitler, Winston Churchill, Edouard Daladaier, Paul Reynaud, Benito Mussolini, Josif Stalin, Charles De Gaulle, Hermann Goering, Kliment Voroshílov, Pietro Badoglio, Heinrich Himmler, Miklos Horthy, George Patton, Harry Truman, Georgui Zhúkov… A algunos de ellos, que solo concebían su destino en la guerra, se les puede aplicar la sentencia de Heráclito:

"La guerra es padre y rey de todos, ha creado dioses y hombres; a algunos los hace esclavos, a otros libres."

Por todo esto, como ya anunció Ernst Jünger, autor de uno de los mejores libros de la época, Tempestades de acero, a medida que pasa el tiempo, los historiadores tienden a unir las dos guerras mundiales en una sola: la guerra de los Treinta Años del siglo XX.