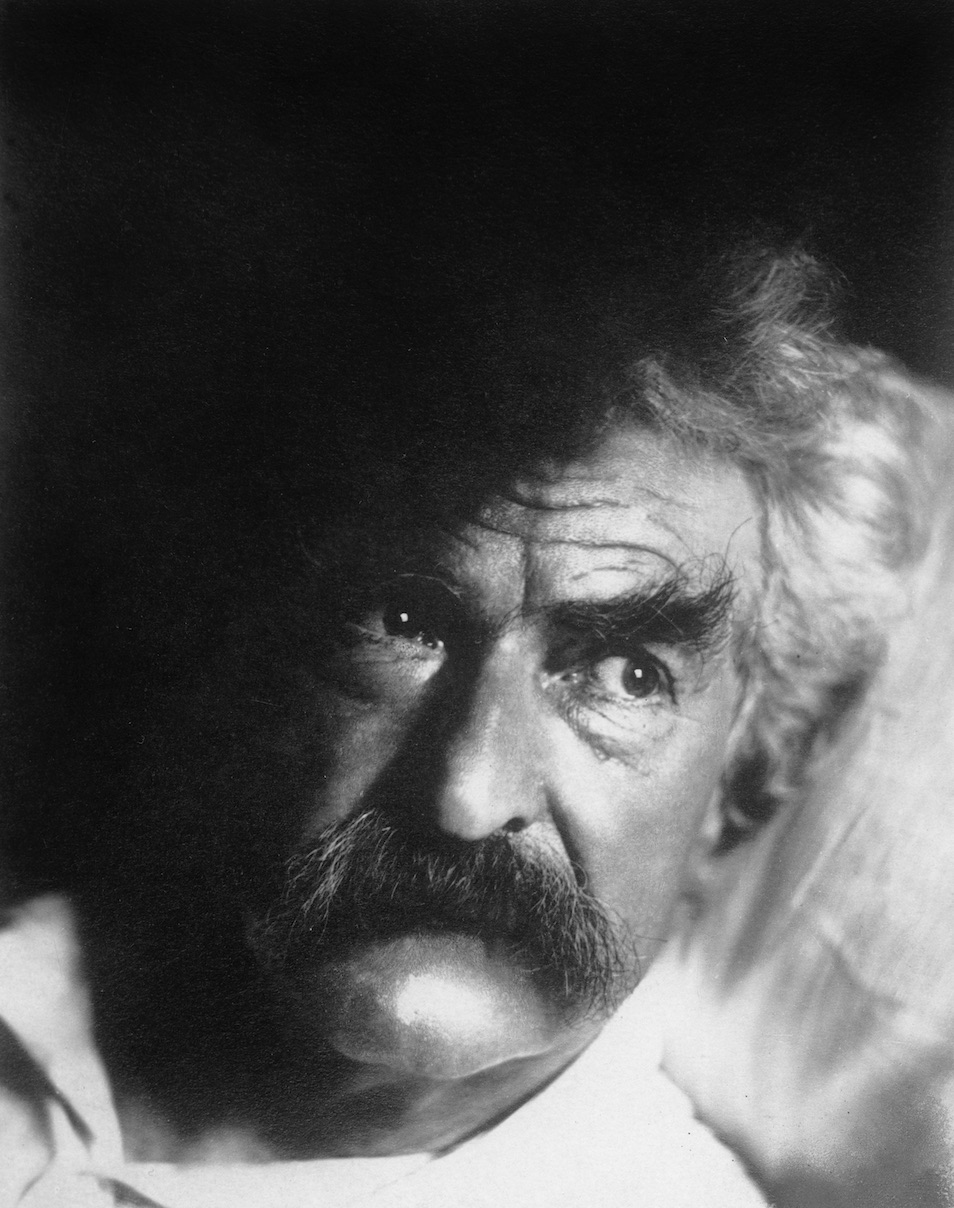

Mark Twain sigue provocando escándalo. Y como casi siempre, por culpa de su Huckleberry Finn. Pues resulta que los estadounidenses siguen debatiendo, y ya llevan en ello varias décadas, sobre si se debe retirar o no dicha novela de los temarios escolares por culpa de su empleo de la palabra nigger, tan dañosa para las meninges que en los USA suelen referirse a ella como the n-word, la palabra que empieza por ene. Seguro que el bueno de Twain estará relamiéndose de gusto al contemplar desde su nube cómo el libro que en 1885 fue acusado del escándalo de promover la amistad entre blancos y negros sigue más de un siglo después bajo la lupa de los censores, esta vez escandalizados por su supuesto racismo. Es uno de los signos de los clásicos: escandalizar a los idiotas en cualquier época y lugar.

Jean-François Revel lo enunció hace ya un cuarto de siglo en su clásico El conocimiento inútil:

La reducción al racismo de casi todas las violaciones de los derechos del hombre ha conferido a este problema un poderío emocional e ideológico preponderante en el final del siglo XX. El racismo ha relegado al segundo rango casi todas las otras causas humanas.

Por eso cada vez que aparece algo relacionado de cerca o de lejos con las cosas de la raza se multiplican inmediatamente las reacciones histéricas. Un caso muy célebre fue el del libro The bell curve: intelligence and class structure in American life. Escrito en 1994 por el psicólogo Richard Herrenstein y el sociólogo Charles Murray, sostenía que el factor raza tiene relación con el coeficiente intelectual. Según los autores, las situadas en las primeras posiciones son la amarilla y la blanca, y la peor clasificada la negra. El escándalo fue tan enorme como pequeña la libre discusión sobre su contenido.

Las fricciones entre blancos y negros, asunto que resurge con mayor o menor ímpetu en cada campaña electoral, tienen honda tradición en los Estados Unidos, como lo demuestran las palabras poco amables hacia los negros escritas por figuras en principio tan poco sospechosas como Thomas Jefferson, el padre fundador: "Los negros son inferiores a los blancos tanto en las dotes corporales como en las mentales". O Abraham Lincoln, el libertador: "Nunca he estado a favor de promover la igualdad política y social de las razas blanca y negra; nunca he estado a favor de hacer que los negros puedan votar, formar parte de jurados o casarse con blancos". O el eminente antiesclavista Ralph W. Emerson, que describió así lo que consideró estancamiento de los negros: "El negro de hoy es el mismo que el negro de los tiempos de Herodoto".

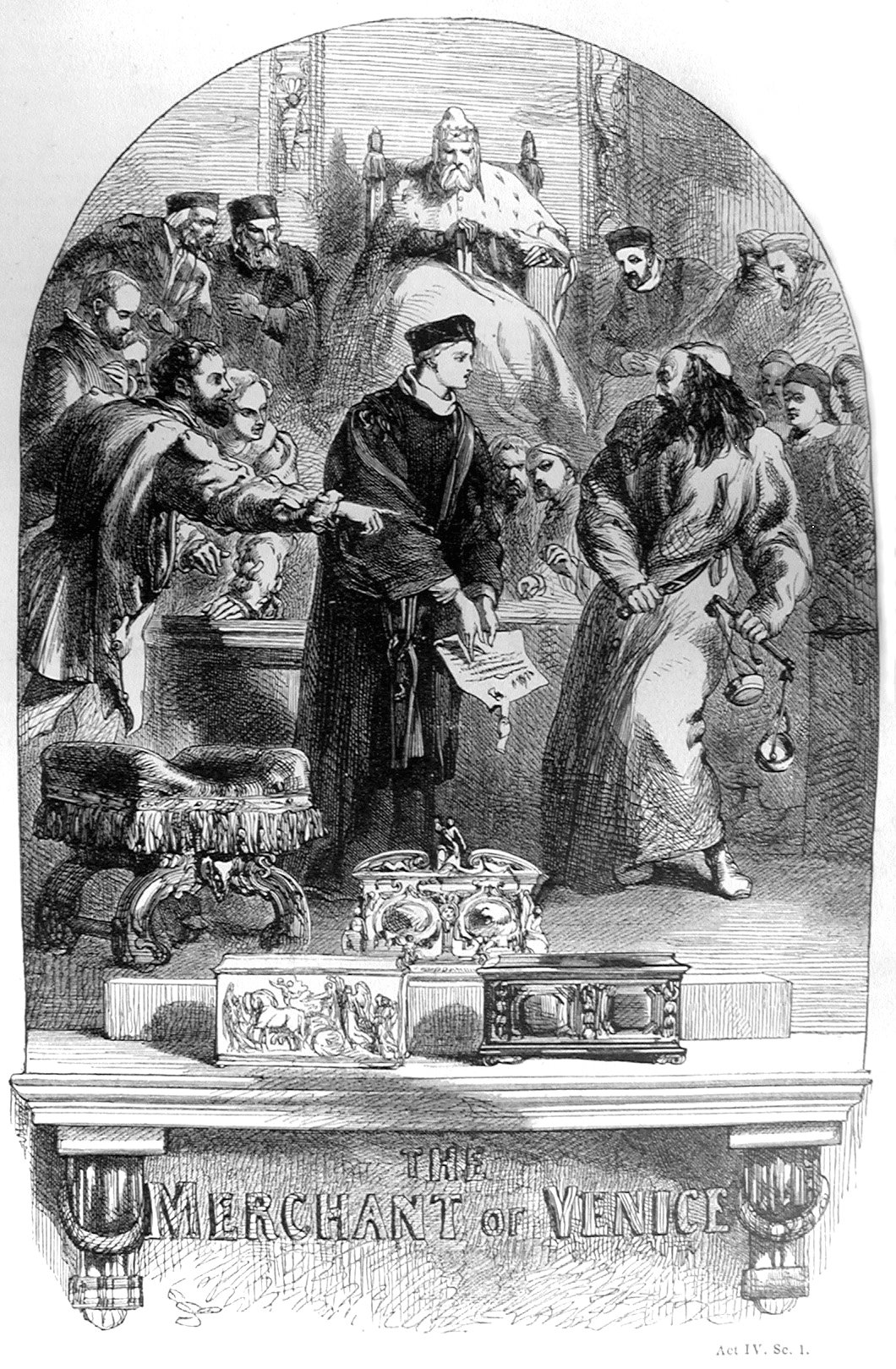

Pero la medalla de oro, al menos en el campo literario, probablemente la merezca la manifestación más aguda (para la mentalidad post-1945) del racismo: el antisemitismo. Pues la hostilidad hacia los judíos se ha visto reflejada en la literatura universal por lo menos desde la primera carta de san Pablo a los tesalonicenses. Shakespeare, por ejemplo, suele ser objeto de reprobación por culpa de su Mercader de Venecia, del mismo modo que Voltaire –¡el gran sacudidor de supersticiones e intolerancias!– por los agrios párrafos que dedicó a los judíos en su Diccionario filosófico. Bastantes siglos atrás, en el XIV, el inglés Geoffrey Chaucer, en uno de sus Cuentos de Canterbury, acusó a los judíos de los crímenes rituales tan de moda en la Europa medieval. Nuestros Gonzalo de Berceo y Alfonso X habían hecho lo propio un siglo antes; y en el XVII Lope de Vega volvería sobre la cuestión en El niño inocente de La Guardia. Otros casos destacados fueron el de Lutero en su muy virulento Sobre los judíos y sus mentiras, el de Quevedo en su Execración contra los judíos y el de Bécquer en su Rosa de pasión. Y ya en el siglo XX cabría destacar las muchas páginas antisemitas de Baroja o las del austriaco Weininger, judío él mismo.

Con estos mimbres y otros parecidos han tejido sus argumentos quienes ven en eso que ha solido llamarse civilización occidental un pernicioso mecanismo que habría impuesto desde hace dos milenios su concepción racista, machista, imperialista, aristocrática, violenta e intolerante del hombre y el mundo. Pero el que las opiniones de los autores mencionados, y las de otros muchos, no encajen bien con el pensamiento dominante en el siglo XXI, ¿nos hará olvidar el hecho de que de esa misma civilización también surgieron la filosofía griega, el derecho romano, las catedrales góticas, el Quijote, la Capilla Sixtina, la Sinfonía Pastoral...? Y si esto suena demasiado vetusto, también cabría mencionar el racionalismo, la Ilustración, las libertades políticas, los derechos humanos, la tolerancia religiosa, la democracia, el Estado del bienestar, el prodigioso progreso técnico... Porque para encontrar todo eso más allá de las fronteras de Occidente hay que buscar un rato.

Sería interesante saber si los modernos inquisidores de la Santa Iglesia de la Corrección Política están dispuestos a renunciar a todo ello. Y, sobre todo, qué proponen a cambio: quizá ese extraño híbrido de auto-odio e islamofilia en que consiste hoy el izquierdismo.