El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo que conduce a una discapacidad grave, que afecta a casi todos los aspectos de la vida de la persona: su capacidad para hablar, caminar, comer e incluso respirar de forma normal. Se enmarca dentro de las denominadas enfermedades raras y se da casi exclusivamente en el sexo femenino. Es de origen genético. La causan mutaciones de genes ligados al cromosoma X y se produce con una frecuencia de 1/10.000 nacimientos de niñas vivas. Uno de sus sellos identificativos son los movimientos repetitivos y constantes de las manos. Debe su nombre al doctor Andreas Rett, que descubrió el trastorno en 1966.

En octubre se ha celebrado internacionalmente el ‘Mes de la Concienciación del síndrome de Rett’. Una iniciativa que nace con el objetivo de hacer visible lo invisible. Pero nunca es suficiente. Las familias que tienen una niña con este trastorno en casa trabajan por ello durante todo el año. Conscientes de que la unión hace la fuerza, se agrupan para hacerse escuchar. Sus demandas no son muchas, pero sí muy importantes para el bienestar de las afectadas y su entorno. Atienden a la lógica más aplastante. No hay más que acercase al caso de alguna de ellas para entenderlo. Pero la política suele estar demasiado alejada de la vida real.

El caso de Marta (10 años)

Laura, la mamá de Marta, es una mujer fuerte e intuitiva que notó que algo no iba bien cuando su hija apenas tenía un año. Sufrió un auténtico calvario desde empezó a sospechar que su bebé tenía algún tipo de trastorno hasta que oficialmente tuvo un diagnóstico. Casi la toman por loca. Achacaban sus cábalas a las de una sobreprotectora madre primeriza. Se sentía muy incomprendida, abatida, pero no permitió que eso le apartase en su empeño para descubrir qué le ocurría a su pequeña. Así que inició un auténtico "peregrinaje, de médico en médico" hasta dar con la respuesta.

"Cuando nació mi hija, aparentemente todo iba bien", explica para LD. Pero "a partir del año me di cuenta de había cosas que Marta debería hacer y no estaba haciendo" e incluso "otras que sí hacía dejó de hacerlas". Justo eso es lo que suele ocurrir con el síndrome de Rett: tras un periodo de crecimiento normal, la mutación genética empieza a manifestarse. Sucede entre los 6 y los 18 meses de edad. Entonces, se produce una regresión en el aprendizaje y una pérdida de las habilidades adquiridas.

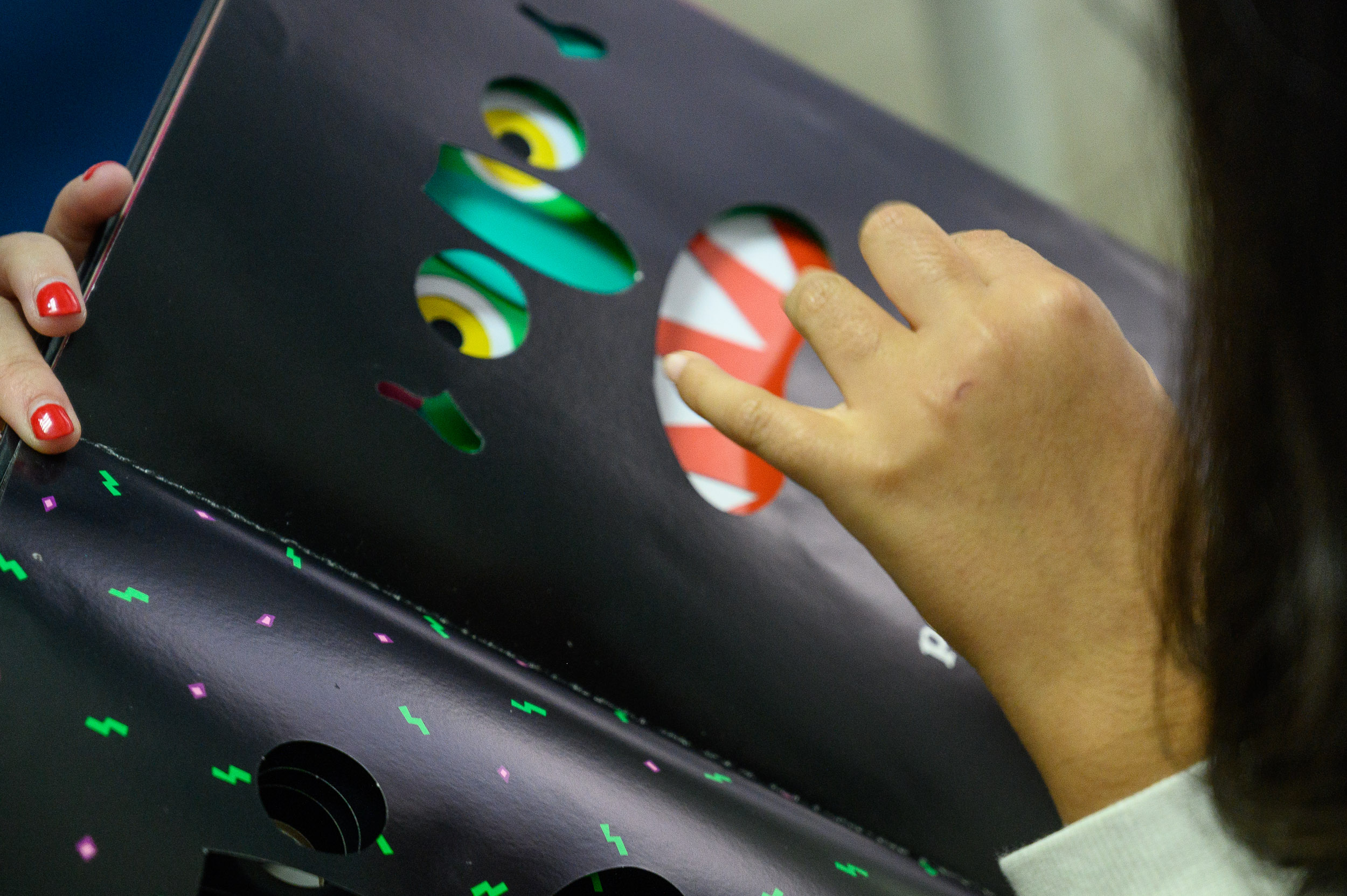

Lo cierto es que Laura descubrió lo que le pasaba a Marta mucho antes de que le dieran un diagnóstico. Un día se le ocurrió buscar en Internet "niña retraso motor, golpeo de manos". Su búsqueda le llevó hasta el síndrome de Rett, caracterizado por una esterotipia (patrón repetitivo de movimiento) de golpeteo y lavado de manos. Una vez leyó en qué consistía la enfermedad, pasó a una fase de observación y llegó a la conclusión de que era lo que le pasaba a su hija. "Aunque me asustara mucho", añade.

El camino no ha sido fácil. Un pediatra llegó a decirle que "lo que tenía que hacer es dejar de mirar en Internet y estimular a la niña". Hasta que acudió a un centro de atención temprana y pidió una valoración privada, "no vieron que tenía un retraso". Y eso que para entonces, asegura, en las revisiones ya no cumplía ningún hito. Cuando son "tan pequeñitos" tienden a "confiar en que con el desarrollo, en unos meses, lleguen a adquirir cosas que no tienen". "Esperan demasiado", sentencia.

Realmente, el diagnóstico "oficial" llegó cuando ella se quedó embarazada de su segunda hija. "Era otra niña, el síndrome de Rett se da mayoritariamente en el sexo femenino y necesitaba que buscaran la mutación de Marta. Me daba miedo que María también lo tuviese", reconoce. "Eso fue un poco lo que hizo explosión en los médicos y dijeron hasta aquí, vamos a buscar... En cuestión de 15 días, me lo confirmaron".

La burocracia tampoco ayuda. Algunos de los trámites por los que tuvieron que pasar después fueron bastante desagradables. De hecho, Laura reconoce que uno de los peores momentos que ha pasado, en relación con la enfermedad de su hija, fue cuando acudieron a su casa para valorar a Marta de cara a la aplicación de la Ley de Dependencia. Ella solo tenía 3 años. "A mí me costó horrores", exclama. En ese trance, los padres aún necesitan pasar por un periodo de asimilación, "hasta de duelo", y no siempre reciben el mejor trato. "Hay palabras que son demoledoras", señala, "aunque tengas un diagnóstico y sepas que va a ser dependiente de por vida".

En la actualidad, podríamos decir que Marta es una de las afortunadas, dentro del colectivo de niñas con síndrome de Rett. Ella puede andar un poquito, mira, comprende y se comunica a su manera, aunque no pueda hablar. Y, sobre todo, tiene una familia que la cuida, la mima y está pendiente de su bienestar. La llevan a todo tipo de terapias, con alegría, compromiso y mucho esfuerzo, porque no son baratas.

Marta recibe los cuidados de un fisioterapeuta y de un osteópata. Además, semanalmente, acude dos veces al logopeda y una a musicoterapia. El coste de sus cuidados ronda los 1.000 euros mensuales. El total de las ayudas que recibe no suman ni la mitad de esa cantidad. Poco más se puede añadir.

El caso de Carla (13 años)

Marta es la ejemplar madre de Carla. Otra mujer de raza que no ha parado de luchar, aún con sus altibajos. La enfermedad, les ha cambiado la vida. Ella supo que a su hija le pasaba algo desde el principio. "Nada más nacer", relata para LD, "lloraba muchísimo". Y el llanto nunca cesó... "Con el paso del tiempo, la niña seguía llorando. Con 6 meses o así, ya no fija la mirada".

En un principio, no parecía nada importante. Lo consultó con su pediatra, incluso con su suegro, que es médico. Pero la cosa cambió cuando empezó a acudir a la guardería, a partir de los 9 meses. "Era una niña muy movida, muy inquieta... Cumplió el año y no hacía las cosas que hacen otros niños con esa edad", explica. Pero les tenía un poco despistados porque ella sí "utilizaba las manos, colocaba sus zapatillas... Tenía una movilidad buenísima". De hecho "corría que se las pelaba, algo que no es habitual en Rett". En su caso, "hay un retraso, digamos que operativo, pero no motor". "A día de hoy, camina. Con su particularidad, pero camina".

Según explica Marta, todo empezó cuando detectaron que no entendía su nombre. "Pensábamos que no oía bien, así que la llevamos a revisar la audición. Pero no tenía ningún problema". Entonces, valoraron que pudiese tener algún grado de autismo y lo comentaron con las educadoras de la guardería para que estuvieran atentas "por si veían algo raro". A los 2 años, su pediatra insistía en que había que darle su tiempo porque "cada niño evoluciona a su manera".

Pero, pasados unos meses, "cuando los niños empiezan a comer, se dieron cuenta de que cogía los cubiertos y golpeaba todo. No se los llevaba a la boca, como los demás". A partir de ese momento, "empezó a hacer cosas que no eran normales". "Íbamos a la calle y se quedaba mirando una farola un cuarto de hora", explica, "o una señal de tráfico, le llamaba muchísimo la atención".

Es entonces cuando reciben su primer diagnóstico: un retraso madurativo. Marta seguía sin estar convencida, así que acudió al Hospital Niño Jesús de Madrid y la especialista le dijo que "parecía autismo, pero no lo era" porque tenía algunos comportamientos atípicos. Carla empezó a recibir atención temprana, pero su madre siguió investigando qué podía tener su hija.

Un día, cuando la pequeña tenía 3 años, vio algo que le puso sobre la pista. Estaba leyendo sobre autismo, asperger... y se topó con el síndrome de Rett. Poco después, Carla "empezó con la esterotipia de manos, que es tan característica". Desde ese momento tuvo la certeza sobre lo que había detrás de aquel comportamiento.

Al igual que Laura, Marta tuvo que pasar un calvario hasta que obtuvo un diagnóstico certero y su hija pudo empezar a recibir los cuidados que necesitaba. Hoy, las cosas son distintas. A su hija "no la había visto el profesional adecuado" pero "ahora hay muy buenos especialistas en esto", considera. Ella le está muy agradecida a su madre, un gran apoyo en este duro camino. Mientras vivió, le ayudó a criarla.

¿Educación inclusiva?

Uno de los puntos en los que coinciden las familias con las que ha podido hablar LD es en que la verdadera inclusión no es la que nos cuentan los políticos. De hecho, les choca mucho cuando hablan de "normalizar" porque ellos saben que sus vidas "nunca serán normales".

"Estas niñas viven atrapadas en un cuerpo que no puede expresar", reflexiona Laura. Ella ha aprendido a leer en sus ojos, su sonrisa o sus protestas lo que quiere, le gusta o aborrece su hija. Pero le resulta inimaginable pensar en la posibilidad de que ella acudiera a un colegio que no sea de educación especial. "Ella necesita cosas diferentes", explica. Podría ser posible "con retrasos leves, con otro tipo de afectaciones", pero no con síndrome de Rett.

Ya les gustaría a los padres de estas niñas que fuese de otra manera. Pero la realidad es la que es. "La sociedad no está preparada para ellas", asevera Laura. "La gente con una gran dependencia, como ellas, no tienen un sitio", llega a considerar. Sabe que la vida de su hija será muy limitada. "No va a tener un amigo, un novio... No va a tener a nadie con el que hablar. Eso no es vida, por mucho que nos lo quieran vender de otra manera".

Las demandas de las familias

Después de lo relatado, es fácil caer en la cuenta de que una de las demandas posibles de estas familias es que les paguen las "extraescolares" (terapias fuera del centro escolar), ya que muchas de ellas no pueden enfrentarse a los gastos mensuales que supone que sus hijas reciban esos cuidados. Tampoco les vendría mal que les ofrecieran apoyo psicológico a los cuidadores o les brindaran la posibilidad de tener momentos de ocio con sus hijas.

Pero la mayor preocupación de los padres de niñas con síndrome de Rett es el futuro, su vida adulta. Tanto que, reconocen, a veces prefieren no pensar en ello. Lo cierto es que la situación se complica cuando las jóvenes acaban su periodo escolar. Y es justo cuando más ayuda necesitan. Con el crecimiento, cada vez son más dependientes. Sin embargo, en ese momento se producen dos acontecimientos que amenazan su bienestar y el de sus familias.

Por un lado, en cuanto cumplen los 18 años, sus cuidadores tienen que volver a trabajar. Ya no pueden acogerse al decreto ley que les permite reducirse la jornada laboral para ocuparse de ellas. Lo que necesitan es obvio: ampliación del límite de edad para beneficiarse de esta medida.

Por último y no menos importante, entre los 18 y los 21 años, les obligan a salir de su colegio, donde tienen todos los especialistas y medios que necesitan reunidos en un mismo sitio. Es decir, tienen que buscar algún centro de día al que puedan acudir para que -al menos- tengan una asistencia básica garantizada mientras sus familiares trabajan. En ningún caso, reciben los cuidados del colegio en el que han estado escolarizadas. Como comenta Marta, "no están tan especializados, ni tan preparados. No es una solución".