En los despachos comunistas cundió el pánico. Los comités centrales, que hasta ese momento confiaban en el poder disuasorio del Ejército Rojo y en la contundencia de la policía política, empezaron a preocuparse por su seguridad. ¿Y si ocurría lo de Hungría en Varsovia, en Praga, en Bucarest y en Berlín a un tiempo? ¿El amigo soviético podría socorrer a todos a la vez? En caso afirmativo, cuando llegasen los tanques rusos, ¿los guías de la clase trabajadora seguirían con vida o sus cadáveres penderían de las farolas?

Los más preocupados eran los alemanes. Tenían un antecedente: la rebelión de los albañiles de 1953, que había puesto en un aprieto muy serio al Gobierno títere de Ulbricht, Pieck y Grotewohl, el miserable tridente de mediocridades que colocó Stalin para regentar la Alemania ocupada. Hasta ese momento los líderes de la autodenominada República de los Trabajadores vivían en lujosas mansiones neoclásicas de Majakowskiring, un selecto barrio del distrito de Pankow en el que residía la alta burguesía antes de la II Guerra Mundial.

Su localización era ideal. En el mismo centro de Berlín, a tiro de piedra de los ministerios y con grandes zonas boscosas en los alrededores, perfectas para ir de caza con los generales soviéticos. Estar tan cerca de la Alexanderplatz tenía, con todo, sus riesgos. Si estallaba algo parecido a lo de Budapest, la turba obrera no tardaría en presentarse en el lugar. La zona estaba acotada por vallas y garitas de seguridad, lo que motivó que entre los berlineses se conociese como Städtchen (pequeña ciudad). Allí, el minúsculo grupo de privilegiados que gobernaba el país vivía con desahogo, rodeado de sirvientes y lujos impensables para el pueblo.

Pero, ciertamente, la protección era poca. La Städtchen, coqueta y céntrica, era indefendible en caso de crisis. Walter Ulbricht, cuya cobardía era sólo superada por su intransigencia ideológica, encargó a su delfín, Erich Honecker, que buscase un lugar cercano a la capital donde los capitostes del régimen pudiesen blindarse. Honecker lo encontró rápido. El nuevo Olimpo de los dioses obreros se levantaría en un bosque situado unos 30 kilómetros al norte de Berlín, junto al pueblecito de Wandlitz.

Los jerarcas perdían centralidad, pero a esas alturas poco importaba. Hacía años que a los amos de la RDA no se les veía por la calle. Viajaban a toda prisa por las desiertas avenidas berlinesas en sofisticadas chaikas negras de fabricación soviética. Aunque sus caras eran omnipresentes gracias a la prensa oficial y la propaganda, el alemán medio sabía que la cúpula del SED era una inaccesible casta de intocables.

Los jerarcas perdían centralidad, pero a esas alturas poco importaba. Hacía años que a los amos de la RDA no se les veía por la calle. Viajaban a toda prisa por las desiertas avenidas berlinesas en sofisticadas chaikas negras de fabricación soviética. Aunque sus caras eran omnipresentes gracias a la prensa oficial y la propaganda, el alemán medio sabía que la cúpula del SED era una inaccesible casta de intocables.

Moverse a las afueras tenía, además, un incentivo especial para Honecker, un anodino funcionario del Partido extremadamente metódico. Tendría la oportunidad de diseñar un complejo único en su especie: una urbanización amurallada en la que todos y cada uno de los miembros del Comité Central tuviesen que pasar por delante de su casa para hacer cualquier cosa: entrar, salir; ir a cazar, al club social, al economato, a pescar al lago vecino... El sueño de un comunista de manual –mitad burócrata, mitad policía– obsesionado con controlar a los demás.

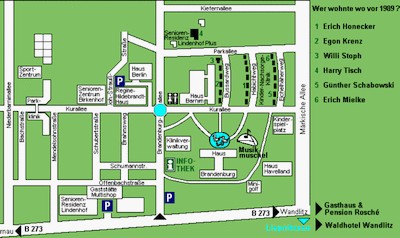

Las obras de lo que se bautizó como Waldsiedlung (colonia del bosque) arrancaron en 1958; dos años después, ya estaban terminadas. Era un lugar de dos kilómetros cuadrados camuflado por el bosque para evitar la inquisitiva mirada de los aldeanos. Honecker encargó que se levantase un muro (muy parecido al que, un año después, partiría Berlín en dos) de cinco kilómetros de diámetro y dos metros de alto, debidamente pespunteado por torres de vigilancia atendidas las 24 horas del día. La discreción era fundamental. Se plantaron abetos y otras especies de crecimiento rápido junto a la tapia y las torres, para que en poco tiempo éstas quedasen totalmente cubiertas por la vegetación.

El interior del complejo estaba formado por 23 casas unifamiliares idénticas, con sendas parcelas de 180 metros cuadrados. Nada del otro mundo, bastante peores que los palacetes de la Majakowskiring, pero mucho más amplias y lujosas que los pisujos de 50 metros cuadrados en que vivía apiñado el berlinés medio. Las viviendas estaban situadas en calles paralelas; en el centro se encontraba, no tan casualmente, la de Honecker. Él y su esposa eran los dueños de la Waldsiedlung, y los inmarcesibles señores feudales de sus siempre temporales inquilinos.

La zona residencial era sólo una parte del complejo. Para que sus habitantes hiciesen vida en él, Honecker ordenó que se construyese un club social con restaurante, un economato, un pequeño hospital, una piscina, una cancha de tenis y un campo de tiro. Todo era extremadamente selecto. En el restaurante se podía comer cualquier cosa: asado de ciervo, foie, guisotes prusianos, salchichas frescas de Núremberg y una amplia selección de vinos de importación, traídos desde Francia, Italia y España por canales diplomáticos. En el economato Margot Honecker podía hacerse con un beaujolais, un afamado y caro vino joven francés que enviaba la oficina de la Stasi en París. Los miembros del Politburó y sus familias fumaban puros habanos, bebían whisky escocés y hacían acopio de chocolate suizo, bombones belgas, jamón de Parma y enormes naranjas llegadas desde la lejana costa mediterránea. No lo pagaban con marcos orientales, sino con una moneda específica que sólo circulaba en la colonia y a la que sólo ellos tenían acceso. Era una vida regalada, muy diferente a la que llevaban los súbditos de la RDA, con los que esa élite de sumos sacerdotes de la ortodoxia marxista estaba haciendo un infame experimento social.

La zona residencial era sólo una parte del complejo. Para que sus habitantes hiciesen vida en él, Honecker ordenó que se construyese un club social con restaurante, un economato, un pequeño hospital, una piscina, una cancha de tenis y un campo de tiro. Todo era extremadamente selecto. En el restaurante se podía comer cualquier cosa: asado de ciervo, foie, guisotes prusianos, salchichas frescas de Núremberg y una amplia selección de vinos de importación, traídos desde Francia, Italia y España por canales diplomáticos. En el economato Margot Honecker podía hacerse con un beaujolais, un afamado y caro vino joven francés que enviaba la oficina de la Stasi en París. Los miembros del Politburó y sus familias fumaban puros habanos, bebían whisky escocés y hacían acopio de chocolate suizo, bombones belgas, jamón de Parma y enormes naranjas llegadas desde la lejana costa mediterránea. No lo pagaban con marcos orientales, sino con una moneda específica que sólo circulaba en la colonia y a la que sólo ellos tenían acceso. Era una vida regalada, muy diferente a la que llevaban los súbditos de la RDA, con los que esa élite de sumos sacerdotes de la ortodoxia marxista estaba haciendo un infame experimento social.

Los días laborables, los habitantes de la Waldsiedlung iban y venían de sus respectivos despachos en Berlín a bordo, primero, de las chaikas soviéticas y luego de unos Volvo oscuros que Honecker importó de Suecia. Los fines de semana se quedaban en el refugio... ¡y ay de aquel que no lo hiciese! El camarada secretario general lo veía todo. Sabía quién estaba en el lago pescando, y con quién; quién jugaba al tenis, quién había ido a comer con la familia al restaurante del club social –y qué habían comido–, quién estaba de montería en el bosque con el embajador soviético y por qué razón. La colonia forestal era, en realidad, un campo de concentración de lujo. Todos los que allí vivían lo hacían a la fuerza, y salir sin una buena excusa era extremadamente arriesgado.

Si vivir en la Waldsiedlung era un privilegio de sólo 23 familias, trabajar en ella no era menos complicado. Todos los empleados, desde los jardineros a los camareros pasando por los médicos y los profesores de tenis, eran agentes de la Stasi; y no unos agentes cualesquiera: tenían que ser, como mínimo, tenientes y pasar severas pruebas de acceso. A cambio, ganaban un poco más y accedían, aunque fuese de matute, a ciertas gollerías impensables para sus paisanos, como un cartón de Camel o una botella de Beefeater distraídos del almacén del economato.

Ese tipo de productos de lujo alcanzaban precios estratosféricos en el mercado negro, lo que suponía un interesante sobresueldo en moneda fuerte para los que conseguían entrar al servicio de la aristocracia comunista. Los amos lo sabían y toleraban estas pequeñas debilidades a sus lacayos más cercanos. Ellos, a fin de cuentas, eran los custodios del secreto mejor guardado de esa odiosa república socialista que marcó a fuego el sino de tres generaciones de alemanes.