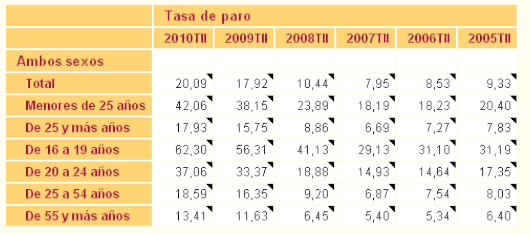

Los datos de la EPA conocidos este viernes muestran que un 20,09% de la población activa española está en paro. Esta cifra es dramática en sí misma y supone más del doble que los grandes países de nuestro entorno. Sin embargo, hay algunos datos que son aún más preocupantes, especialmente los referidos a los jóvenes: el 62% de los trabajadores de entre 16 y 20 años está en paro, una situación en la que también se encuentran el 37% de los que tienen entre 21 y 24 primaveras. Es decir, que 255.000 menores de 20 años y otros 615.000 de hasta 25 años están en paro: 870.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Con estos datos, la estadística de paro juvenil (agrupa a los menores de 25 años) es de un 42%, la más alta de Europa junto a la de Estonia. Y, evidentemente, estos porcentajes no incluyen a aquellos que siguen en el instituto o la universidad, que no aparecen en las estadísticas porque no son población activa.

La conocida como Generación Ni-Ni no sólo aparece en los programas de televisión: también está presente en las tablas de la EPA. En el año 2005, la cifra de paro juvenil era del 20% (31% entre 16 y 20 años, y 17% de los 20 a los 25). Cinco años después, esta tasa se ha doblado. Además, ha caído la tasa de actividad (es decir, de jóvenes que están buscando trabajo), del 29% al 22%, por lo que cabe suponer que muchos están haciendo cualquier tipo de cursos porque no encuentran una salida laboral.

Frente a estas cifras, destaca el 13% de paro de los mayores de 55 años. Es decir, que la repetida dualidad del mercado laboral español es una realidad. De esta manera, se forma una clase de trabajadores fijos, con un empleo muy estable, y un ejército de jóvenes temporales que no consiguen estabilidad y son los primeros en caer cuando las cosas van mal.

Las causas: legislación y salario mínimo

El paro juvenil era relativamente poco habitual hasta hace unas décadas. Aquellos que se incorporaban al mercado laboral rondando la veintena tenían todas las cartas en su mano para obtener un empleo: podían optar a cualquier sector, puesto que no estaban especializados; estaban en su plenitud física; y cobraban poco, puesto que no tenían experiencia. De esta manera, ocupaban los puestos de trabajo poco cualificado, lo que les servía para acumular conocimientos, hacer currículum y darse a conocer en el mercado (con su jefe y sus competidores). De hecho, la imagen del paro en la depresión de los años 30 era la de un cincuentón con familia, al que le había pillado el toro de la crisis en su declinar físico.

Sin embargo, desde hace 30 años, en España el paro tiene un rostro esencialmente juvenil. Aquellos que dejan los estudios tienen realmente complicado incorporarse al mercado laboral. La legislación protege a los trabajadores fijos, con unas indemnizaciones crecientes que disuaden a las empresas de despedirlos, pero también de hacer más contratos indefinidos. Por eso, la temporalidad ha crecido exponencialmente en las últimas décadas creado un mercado dual: fijos y no fijos. Son estos últimos, fundamentalmente jóvenes, los primeros que salen cuando llegan las crisis, puesto que es muy barato despedirles. Sin embargo, las indemnizaciones por despido son un tabú al que ningún gobierno quiere enfrentarse.

Y no es que rebajarlas vaya a perjudicar a los más viejos: en EEUU, el despido es casi libre y las tasas de paro son menos de la mitad que las españolas, sin que eso se traduzca en ejércitos de cincuentones vagando en busca de un empleo. Como el mercado es más flexible, las compañías tienen menos miedo de contratar a un trabajador, porque eso no implica una unión de por vida (además, eso sirve de acicate para el empleado para mantener su rendimiento).

La segunda pata de la legislación laboral antijóvenes es el salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque todos los partidos políticos y los sindicatos lo venden como una conquista social, en realidad es una barrera para que los menos favorecidos entren en el mercado laboral. Un chaval de 16 años que acaba de dejar la escuela por malas notas no tiene ningún atractivo para un empresario, que sólo le contratará si es muy barato: no le conoce, no sabe qué puede hacer, ni está seguro de si será un buen trabajador.

Es evidente que un empleado con estas características producirá poco para la empresa, que le tendrá que formar partiendo de cero. Por lo tanto, lo lógico es que el salario sea casi nulo. De hecho, antes los aprendices casi se puede decir que trabajaban gratis a cambio de aprender un oficio. Y con esos conocimientos aprendidos podían optar a mejores empleos.

Las consecuencias: desesperanza

Como consecuencia de todo lo anterior, hay en España casi 900.000 menores de 25 años sin trabajo, ni estudios ni ocupación conocida. La inmensa mayoría vive en casa de sus padres y ve como se difuminan las esperanzas de una vida laboral próspera. Como no consiguen establecerse en ningún trabajo, tampoco logran los conocimientos mínimos que les permitan mejorar en la escala profesional. No se forman, no mejoran, no consiguen que sus jefes les conozcan y confíen en ellos. Pasan apenas unas semanas en cada empleo, haciendo trabajos muy poco cualificados.

De esta manera, no se forma el capital humano que permite mejorar a una economía. No sólo la universidad y la escuela enseñan. Seguramente, lo más necesario e importante en un puesto de trabajo es lo que se aprende dentro de la empresa. Hasta hace unos años eran muy habituales las historias de personas que empezaban en los niveles más bajos de las compañías e iban escalando a base de esfuerzo o inteligencia. Esas carreras profesionales, con el actual mercado laboral, van camino de extinguirse.

Por último, es evidente que tener casi un millón de jóvenes ociosos, que no ven perspectivas de mejora a corto plazo y no disponen de ingresos habituales no es la mejor receta posible para una sociedad envejecida como España. Y los fenómenos de aumento de la delincuencia y las protestas callejeras que han menudeado en Europa en los últimos años también tienen mucha relación con todo lo anterior.